Шведский истребитель и штурмовик Saab J 32D Lansen.

Шведский истребитель и штурмовик Saab J 32D Lansen.Ядерные тайны шведского короля

Шведский истребитель и штурмовик Saab J 32D Lansen.

Шведский истребитель и штурмовик Saab J 32D Lansen.«Секретная линия»

Трудно представить, чтобы Швеция, у которой под боком, в Дании, жил и творил участник Манхэттенского проекта, нобелевский лауреат Нильс Бор, не прониклась идеей создать собственную атомную бомбу. Тем более что это условно нейтральное королевство сказочно разбогатело за время двух мировых войн, пожалуй, не меньше, чем Соединённые Штаты.

Впрочем, ядерные амбиции у шведов, скорее всего, появились значительно раньше - под влиянием «сумрачного германского гения» (немецкая ядерная программа стартовала ещё в 1939 году). Только так можно объяснить тот факт, что в Швеции во время Второй мировой войны были проведены научные исследования в области физики, направленные на военные нужды. В 1941 году для этих целей был создан Военный физический институт (Military Institute of Physics), в котором работали многие выдающиеся шведские учёные.

Уже в октябре 1946 года Исследовательский институт национальной обороны (FOA) запросил дополнительное финансирование на разработку ядерного оружия. И сразу же в стране началась тщательно организованная и обеспеченная ресурсами исследовательская программа, замаскированная под «гражданские оборонные исследования».

В рамках этой программы работы велись по пяти отдельным направлениям: собственно исследования, получение плутония, строительство реакторов и объектов по обогащению руды, системы доставки, сборка и испытание ядерных боеприпасов. В работах, включая и ядерную энергетику, участвовало свыше 40 известных учёных. Тесная связь шведских военных и гражданских ядерных разработок была обусловлена специфическим характером имеющегося сырья - страна обладала очень большими запасами природного урана, но в трудноизвлекаемой форме (сланцы).

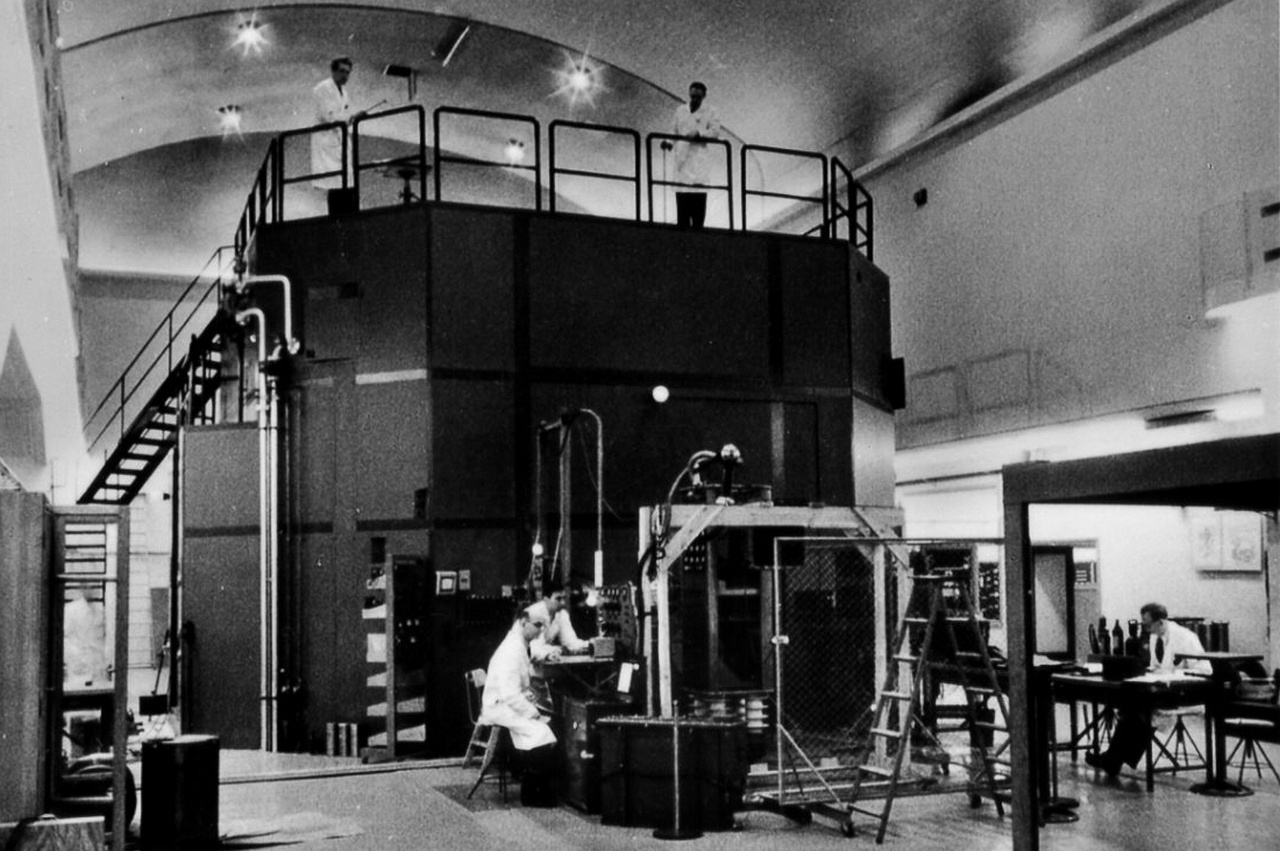

Первый ядерный реактор в Швеции R1 вступил в строй 13 июля 1954 года.

Первый ядерный реактор в Швеции R1 вступил в строй 13 июля 1954 года.Начиная с 1948 года, основным направлением работ компании AB Atomenergi стало отделение плутония от урана и продуктов распада с последующим применением плутония в качестве реакторного топлива, что должно было обеспечить более эффективное использование природного урана. Параллельно шведское правительство предприняло ряд попыток получить доступ к американским ядерным технологиям, включая технологию обогащения урана. Но получило вежливый отказ. В итоге шведы сосредоточились на своём, в меру таинственном, проекте создания ядерного оружия, названном «Секретная линия».

Под крылом Saab А32

В рамках программы «Секретная линия» планировалось производить от 5 до 10 ядерных боеприпасов в год, исходя из прогнозируемого производства 1 кг Pu-239 в сутки. Но из-за первоначально завышенной оценки критической массы Швеция фактически могла ежегодно производить не более 60 спецбоеприпасов.

Для начала шведы планировали изготовлять плутониевые ядерные боеприпасы в виде авиабомб весом в 400-500 кг и диаметром 35 см. При таких весогабаритных характеристиках носителем мог стать истребитель-штурмовик Saab А32 Lansen (швед. «Копьё»), для которого планировалось создать арсенал из 100 бомб мощностью примерно в 20 килотонн.

Параллельно в глубочайшей тайне начались работы по проекту «1300». Речь о сверхзвуковом бомбардировщике - носителе атомного оружия. Радиус действия его был определён в 500 километров, что достаточно для бомбардировки Калининграда, а также портов и аэродромов Прибалтики.

В одном варианте Saab 36 Vargen (швед. «Волк») имел два прямоточных двигателя, в другом - один турбореактивный двигатель с воздухозаборниками внизу корпуса. Но в 1957 году работы над «Волком» были прекращены. Официальная версия - непомерная цена: более 400 миллионов шведских крон.

А вот Saab 32 Lansen 3 ноября 1952 года поднялся в воздух и стал первым шведским самолётом, превысившим скорость звука. В 1955 году Lansen был принят на вооружение. Всего изготовили 449 машин. Экипаж этой модели - 2 человека; максимальный взлётный вес - 13,5 тонны; максимальная скорость - 990 км/ч; дальность полёта - 2000 километров.

Летела ракета, упала в Карлсруэ

Ракетостроение, без которого применение ядерного оружия ограничено, никогда не было шведским технологическим коньком. С управляемыми самолётами-снарядами шведов невольно познакомили немцы. 15 ноября 1943 года остатки крылатой ракеты ФАУ-1 были найдены в шведском лене (округе) Блекинге, в 20 километрах к юго-востоку от города Карлскруна. А 30 ноября в лене Сконе в 7 километрах к востоку от Юстада была найдена ещё одна ракета. Всего на Швецию упало 7 сбившихся с курса крылатых ракет ФАУ-1.

Транспортировка немецкой ракеты Фау-2.

Транспортировка немецкой ракеты Фау-2.А 13 мая 1944 года в провинции Смоланд упала немецкая баллистическая ракета ФАУ-2. Шведы решили сделать бизнес и отправили в Великобританию 12 ящиков с обломками в обмен на поставку партии истребителей Supermarine Spitfire. Был ли этот обмен так уж выгоден Стокгольму, сделавшему ставку на крылатые ракеты, вопрос открытый.

Примечательно, что шведские ВМС первыми заказали компании Sааb строительство «воздушных торпед» на основе ФАУ-1. По сути, это были те же крылатые ракеты с усовершенствованным шведскими конструкторами пульсирующим воздушно-реактивным двигателем. В 1945 году, уже после окончания боевых действий в Европе, шведская делегация посетила Англию, где смогла получить дополнительную информацию по ФАУ-1.

Строительство первой ракеты Saab RB 310 началось в том же 1945 году, а первые её испытания были проведены в июне 1946 года. С точки зрения аэродинамики шведская ракета выгодно отличалась от ФАУ-1 уже тем, что её двигатель располагался внутри фюзеляжа. Так у Швеции появились крылатые типа «Робот» (RB-04, RB-08 и RBS-15), которые были приняты на вооружение самолётов Lansen, Saab 37 Viggen (швед. «Молния»), а также эскадренных миноносцев.

Кроме того, рассматривались планы создания ракет наземного базирования с радиусом действия до 500 километров, артиллерийского ядерного боеприпаса калибром 155 мм, противокорабельной ракеты и торпеды с ядерной боевой частью. В последнем случае носителем, скорее всего, стали бы подводные лодки типа Sjoormen.

Противокорабельные крылатые ракеты и торпеды с ядерной боевой частью предполагалось использовать прежде всего против транспортно-десантных и грузовых судов, а не боевых кораблей. Однако результаты соответствующих исследований показали, что максимальную эффективность будут иметь удары по портам базирования неприятельского флота.

Что же касается артиллерийских снарядов, то в силу конструкционных особенностей они обладали небольшой мощностью, но для их изготовления требовалось столько же плутония, что и для гораздо более мощных боеприпасов другого типа. А поскольку Швеция могла рассчитывать на ограниченное количество оружейного плутония, то предпочтительность авиабомб становилась очевидной.

Там скалы грозные…

Для предотвращения уничтожения своих ядерных сил при внезапном нападении противника в Швеции была разработана система распределения большей части ядерных зарядов по сильно защищённым подземным укрытиям и хранения боеприпасов, предназначенных для оперативного применения, на авиабазах с их постоянным перемещением с одной авиабазы на другую. Система получила название «Агасфер» и полностью соответствовала концепции «удара возмездия». Понятно, что в качестве «главного агрессора» в первую очередь рассматривался Советский Союз.

Один из подземных аэродромов превращён в музей.

Один из подземных аэродромов превращён в музей.Патологические страхи перед «русской агрессией» хорошо показаны в сериале «Потайные места Швеции», шедшем два года на шведском телевидении SVT. В сериале журналист Мелькер Беккер показал несколько уникальных сверхзащищённых военных объектов, в которых шведы надеялись пережить Третью мировую войну.

Вот несколько примеров: обычная гора, но внутри неё создано убежище, высота потолка которого достигает двадцати метров. Для боевой устойчивости шведские военные самолёты должны были размещаться в тоннелях. Было запланировано строительство нескольких десятков таких «авиабаз горного короля», но к концу холодной войны построили лишь пять. Один из таких подземных аэродромов («Новая гора» или Nya berget), расположенный в местечке Севе, в 1999 году был превращён в музей «Аэросеум». Впрочем, вернуть подземному аэродрому прежнее назначение можно без проблем.

Под горными породами размещена и «резервная столица Швеции» - Государственный бункер Riksbunkern. В случае ядерной войны туда должны эвакуироваться король с семьёй, парламент и правительство, а также резервы Центрального банка Швеции. Бункер находится в районе крепости Карлсборг. Особый интерес представляет подземная военно-морская база Мускё, построенная на одноимённом острове в толще сплошной скалы. Общий объём извлечённой породы при строительстве превысил 1500 тысяч кубометров камня, что делает базу Мускё одним из крупнейших заглубленных военных объектов в истории.

Внутри скалы было проделано свыше 20 километров туннелей, в которых может разместиться целая эскадра надводных кораблей и подводных лодок. В подземные штольни могут входить любые шведские корабли, включая ракетоносцы типа «Халланд» водоизмещением 3400 тонн, не помещаются только крейсеры. Строительство комплекса продолжалось с 1950 по 1969 год и обошлось примерно в 294 миллиона шведских крон.

Американский зонтик

Возникает вопрос, а зачем Швеции нужен был статус ядерной сверхдержавы? Чтобы воевать с СССР? Так это смешно: советская ядерная программа развивалась такими темпами, что у Стокгольма не было никаких шансов на успех. Чтобы вернуть прилежащие территории и вновь стать «великой Шведской империей»? Как известно, такие мысли возникали, однако напомним, что финны, ещё не зная о возможностях ядерного оружия, в 1942-1944 годах создали систему укреплений - «линию VT», - которая по всем параметрам превосходила знаменитую линию Маннергейма…

Финские солдаты в одном из укрытий на «линии VT», июнь 1944 г.

Финские солдаты в одном из укрытий на «линии VT», июнь 1944 г.Впрочем, активные работы по созданию вооружённых сил, непомерные для столь малой страны, свидетельствуют о том, что в период с 1945 по 1960 год, когда мир ещё «переваривал» последствия Второй мировой войны, здесь действительно могли вынашивать определённые планы. Однако непомерные затраты на ракетно-ядерные программы, а также быстрый количественный и качественный рост стратегического вооружения США и СССР вынудили шведов сменить военно-политическую доктрину и в конечном итоге присоединиться к НАТО - под коллективный «ядерный зонтик». Так дешевле.