Сотрудники АО «ПО «Севмаш» на церемонии спуска на воду атомного подводного крейсера «Князь Пожарский» в Северодвинске, 3 февраля 2024 г.

Сотрудники АО «ПО «Севмаш» на церемонии спуска на воду атомного подводного крейсера «Князь Пожарский» в Северодвинске, 3 февраля 2024 г.Россия полностью обновит свою группировку РПКСН

Сотрудники АО «ПО «Севмаш» на церемонии спуска на воду атомного подводного крейсера «Князь Пожарский» в Северодвинске, 3 февраля 2024 г.

Сотрудники АО «ПО «Севмаш» на церемонии спуска на воду атомного подводного крейсера «Князь Пожарский» в Северодвинске, 3 февраля 2024 г.Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) морского базирования «Булава» разработки Московского института теплотехники (МИТ) принята на вооружение ВС РФ. Об этом недавно сообщил генеральный конструктор МИТ Юрий Соломонов.

«7 мая этого года подписан указ о принятии на вооружение ракетного комплекса «Булава», - сказал он.

Ещё до озвученной Соломоновым новости, 3 февраля сего года в Северодвинске состоялась торжественная церемония вывода из эллинга ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПКСН) «Князь Пожарский». Таким образом, был успешно завершён стапельный период строительства четвёртого серийного РПКСН проекта 955А (шифр «Борей-А»).

Сообщения о принятии на вооружение «Булавы» и продолжении активного строительства «Бореев» тесно связаны - без новейшей МБР не было бы и наших новейших РПКСН четвёртого поколения. Давайте о них и поговорим.

«Борей» был нужен ещё вчера

Проработка проекта перспективного ракетного подводного крейсера стратегического назначения четвёртого поколения стартовала в Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин» под руководством генерального конструктора Сергея Ковалёва ещё в конце 70-х - начале 80-х годов прошлого века. Продвигалась она не особенно быстро, так как считалось, что торопиться особой нужды нет. На тот момент ВМФ СССР располагал многочисленной группировкой атомных подводных ракетоносцев, основу которой составляли РПКСН второго и третьего поколений проектов 667БДР (шифр «Кальмар»), 667БДРМ (шифр «Дельфин») и 941 (шифр «Акула»). Да-да, та самая «Акула», которая со своим подводным водоизмещением, превышавшим 48 тыс. тонн, считалась самой большой подводной лодкой в мире.

Встреча ракетного подводного крейсера «Святой Георгий Победоносец» из дальнего похода, январь 2015 г.

Встреча ракетного подводного крейсера «Святой Георгий Победоносец» из дальнего похода, январь 2015 г.Распад Советского Союза в 1991 году резко актуализировал работы по формированию в нашей стране облика нового подводного ракетоносца. Внезапно выяснилось, что РПКСН четвёртого поколения «был нужен ещё вчера»!

Почему?

Финансирование отечественных ОПК и ВМФ после 1991 года резко сократилось. Это заставило наших моряков отказаться от дальнейшей эксплуатации наиболее старых РПКСН второго поколения проекта 667БДР. Количество «Кальмаров», несущих службу, стало быстро сокращаться.

У наиболее современных отечественных РПКСН на момент распада СССР - тяжёлых подводных крейсеров проекта 941 - возникли проблемы с их основным вооружением - твердотопливными МБР Р-39, первые ступени которых изготавливались в Днепропетровске на «Южмаше». Тот, как нетрудно догадаться, после 1991 года стал украинским предприятием. Соответственно, отечественный ВМФ лишился возможности получения для «Акул» новых ракет, что ставило под вопрос необходимость сохранения РПКСН проекта 941 в составе флота после того, как у имевшихся на подлодках и во флотских арсеналах Р-39 истекут сроки хранения. Плюс к этому гигантские размеры «Акул» не лучшим образом сказывались на манёвренности и скрытности этих подлодок - ВМФ хотелось бы иметь РПКСН меньшего тоннажа. Последнее обстоятельство вкупе с нехваткой средств на перевооружение «Акул» новым ракетным комплексом недвусмысленно намекало на то, что долго подводные гиганты проекта 941 в ВМФ России не прослужат.

Получалось, что единственными РПКСН, с которыми через 10-15 лет останется наш флот, являются «Дельфины» проекта 667БДРМ. Но таких атомных подводных ракетоносцев имелось всего семь единиц и возможности по их модернизации, позволяющей подтянуть характеристики РПКСН до уровня современных требований, а также существенно продлить сроки эксплуатации подлодок, были ограничены.

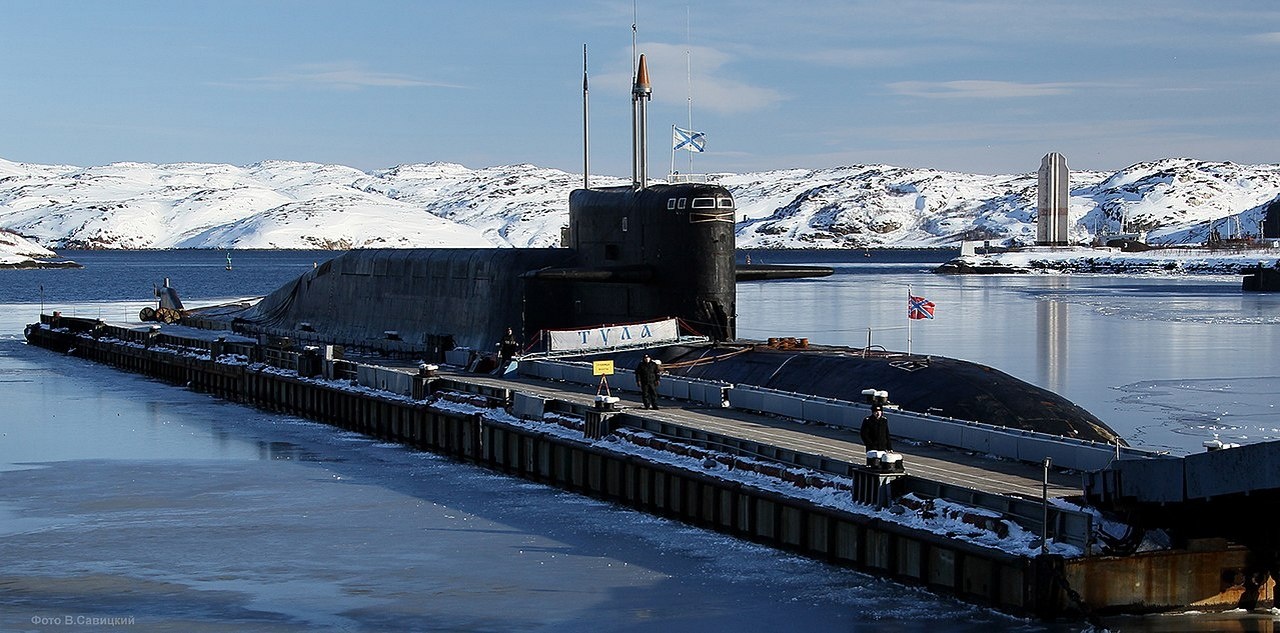

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Тула» у причала военно-морской базы Гаджиево, 2012 г.

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Тула» у причала военно-морской базы Гаджиево, 2012 г.Вывод по итогам всего вышеперечисленного получался печальным - боевой потенциал РПКСН, являющихся важнейшим элементом Стратегических ядерных сил России, в ближайшем будущем может критически «просесть». Допустить такого развития событий военно-политическое руководство РФ не могло. В крайне непростых условиях «лихих девяностых» началось форсирование работ по созданию ракетного подводного крейсера стратегического назначения четвёртого поколения проекта 955, проходившего по документам под шифром «Борей».

Новая ракета - новые проблемы

Первоначально предполагалось, что «Борей» станет неким развитием РПКСН проекта 667БДРМ в виде атомной двухвальной двухкорпусной подводной лодки с 16 твердотопливными МБР ракетного комплекса Д-11 и новейшим единым комплексированным автоматизированным цифровым гидроакустическим комплексом «Иртыш-Амфора-Б-055», превосходившим по своим характеристикам гидроакустические комплексы американских субмарин. Затем было принято решение вместо Д-11 использовать создаваемый с 1986-го в КБ им. Макеева и готовый уже на 73% ракетный комплекс Д-19УТТХ «Барк» с твердотопливной МБР Р-39УТТХ. В таком виде - с «Барком», головной РПКСН проекта 955 К-535 «Юрий Долгорукий» 2 ноября 1996 года на «Севмаше» и заложили, пообещав сдать лодку Заказчику в конце 2006 года. Это обещание судостроители по объективным причинам сдержать не смогли.

Во-первых, считается, что по технической сложности процесс создания атомной подводной лодки превосходит даже процесс создания пилотируемой орбитальной станции. Так что в конце XX - начале XXI века реализовать «без сучка и задоринки» постройку головной РПКСН совершенно нового проекта наша страна не могла априори. Увы - чудес не бывает;

Во-вторых, изначально согласованный график создания корабля оказался в первые год-два строительства сорван из-за задержек контрагентских поставок материалов и оборудования, ставших следствием разрушения после распада СССР кооперативных связей с предприятиями-субподрядчиками.

В-третьих, строителей «Долгорукого» подвёл «Барк». После трёх подряд неудачных испытательных запусков межконтинентальной баллистической ракеты Р-39УТТХ и неутешительной оценки периода времени, необходимого для доработки «Барка» до приемлемого состояния, Министерство обороны приняло решение о создании вместо «Барка» нового ракетного комплекса Д-30 с твердотопливной баллистической ракетой Р-30 «Булава». Заниматься её созданием должны были не традиционные разработчики баллистических ракет для отечественных подлодок - «макеевцы», а Московский институт теплотехники, ранее работавший «на ниве» создания твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет для подвижных грунтовых ракетных комплексов РТ-2ПМ «Тополь» и РТ-2ПМ2 «Тополь-М».

Испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Булава». (скриншот с видео ФГУП «Московский институт теплотехники»), 11 февраля 2013 г.

Испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Булава». (скриншот с видео ФГУП «Московский институт теплотехники»), 11 февраля 2013 г.Согласно открытой информации, при создании «Булавы» в МИТ использовались наработки по проекту межконтинентальной ракеты 15Ж59 подвижного грунтового ракетного комплекса 15П159 «Курьер», разрабатывавшегося в СССР как ответ на американский проект МБР MGM-134 Midgetman. Новейшая МБР Р-30 должна была иметь возможность гарантированно прорывать американскую ПРО и доставлять на дистанцию до 9300 км 6-10 боевых блоков мощностью по 100-150 кт каждый. Для сравнения напомню, что мощность атомной бомбы Little Boy, сброшенной американцами 6 августа 1945 года на японский город Хиросима, не превышала 18 кт.

В конструкцию боевых блоков «Булавы» закладывалась способность к их индивидуальному наведению с возможностью манёвра по рысканию и тангажу. Это обстоятельство, с одной стороны, минимизировало вероятность успешного перехвата боевых блоков новейшей российской МБР средствами американской ПРО, а с другой - позволяло одной ракетой Р-30 наносить испепеляющий удар одновременно по нескольким целям, находящимся на приличном расстоянии друг от друга.

МБР «Булава» заметно отличалась своими системами и габаритами от «Барка», так что весь проект «Борея» пришлось подвергнуть масштабной переработке. Это, разумеется, привело к затягиванию строительства головного РПКСН проекта 955. Впрочем, нет худа без добра. Пользуясь тем, что всю схему РПКСН четвёртого поколения пришлось «перепиливать», из проекта 955 «выкинули» двухвальную установку, впервые в истории строительства отечественных атомных подлодок заменив её практически бесшумным водомётным движителем с высокими пропульсивными характеристиками. Заодно, для ускорения строительства первых РПКСН проекта 955, в их конструкцию «вписали» секцию корпуса атомной подлодки проекта 971 (шифр «Щука-Б»), благо три такие секции у флота имелись после остановки строительства/утилизации субмарин К-133 «Рысь», К-137 «Кугуар» и К-480 «Ак Барс».

Несмотря на фокус с использованием в конструкции «Долгорукого» уже готового отсека «Щуки-Б», К-535 удалось спустить на воду только 12 февраля 2008 года. Дальнейший процесс ввода в строй «Долгорукого» притормозила «Булава». Как когда-то «Барк», «Булава» отчаянно отказывалась летать!..

Строить специальный подводный стенд для отработки подводного старта «Булавы» в условиях постсоветского безденежья посчитали слишком дорогим удовольствием. Вместо такого стенда решили использовать последнюю ещё остававшуюся в строю «Акулу» - ТК-208 «Дмитрий Донской», который прошёл соответствующее переоборудование для использования «Булавы» вместо Р-39.

Первые испытательные пуски новой МБР с «Донского» в 2004-2005 годах были сочтены успешными, а вот потом…

Тяжёлый подводный крейсер Северного флота «Дмитрий Донской».

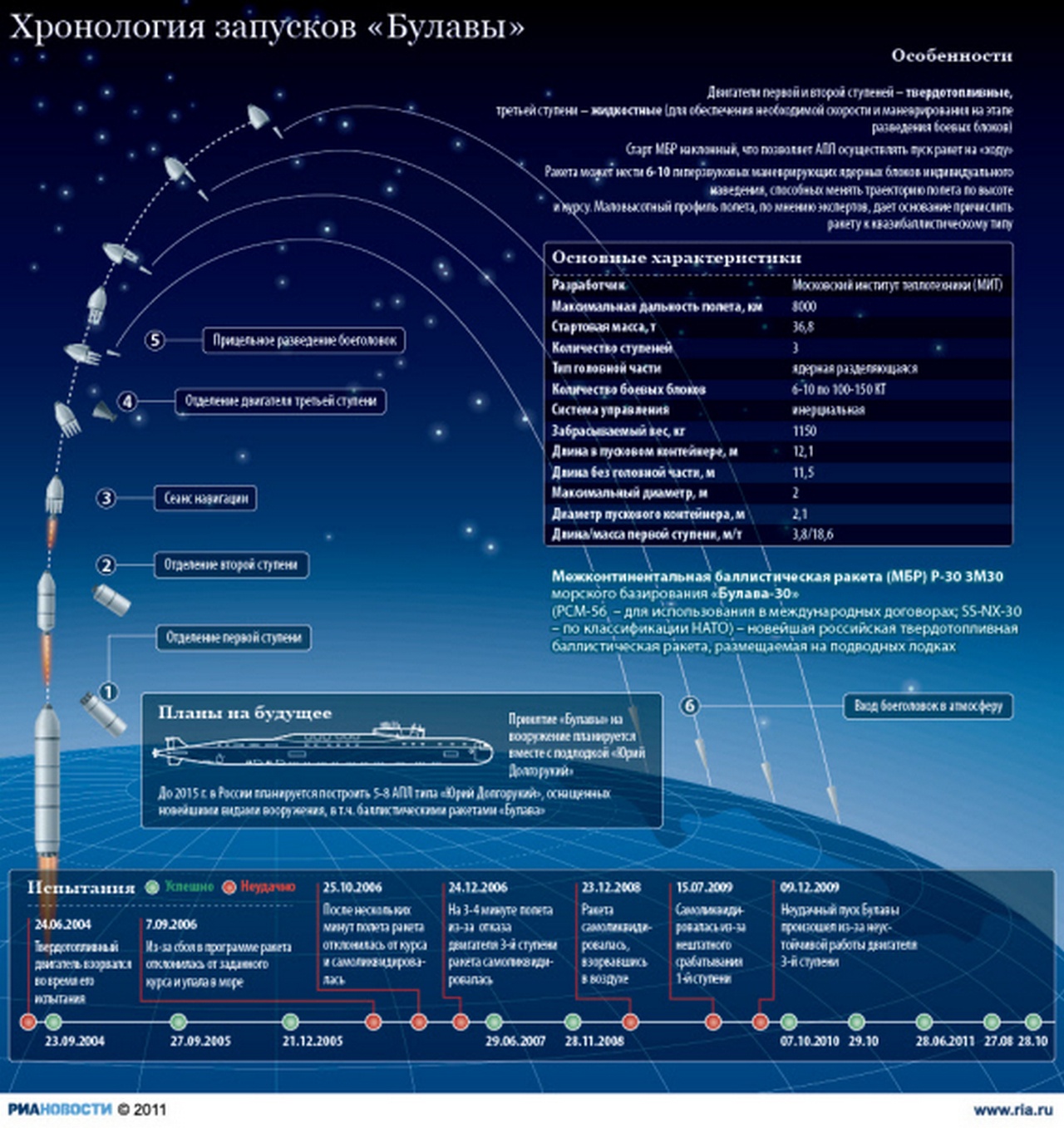

Тяжёлый подводный крейсер Северного флота «Дмитрий Донской».Пуск 07.09.2006 - отказ первой ступени, ракета отклонилась от курса и упала в море.

Пуск 25.10.2006 - ракета отклонилась от курса через 200 секунд после старта и упала в море.

Пуск 24.12.2006 - у ракеты отказал двигатель третьей ступени, что привело к самоликвидации «Булавы» на третьей минуте полёта.

Следующие три пуска - удача или частичный успех. Ещё три пуска - провал: ракеты выходили на нештатный режим работы, отклонялись от расчётной траектории и самоликвидировались.

Изначально планировалось принять МБР Р-30 на вооружение в 2008 году, но серия неудачных пусков «Булавы» не позволила это сделать. Представитель Главного штаба Военно-морских сил России сообщил СМИ, что при испытаниях «Булавы» российские военные столкнулись с «плавающим» сбоем в работе ракеты. 21 мая 2010 года министр обороны Анатолий Сердюков заявил следующее: «Проблема неудачных пусков ракеты "Булава" заключается в технологии сборки. Каких-то других нарушений мы там не видим. Всё дело в качестве сборки ракеты. При этом каждый неудачный пуск имеет свои причины».

В результате последующего разбирательства ошибки, допущенные в технологии сборки баллистических ракет Р-30, удалось выявить и успешно устранить. И только после этого, в 2010 году, были возобновлены испытательные пуски. Если бы испытания «Булавы» не были успешными, «Долгорукий» пришлось бы переделывать. Либо в подлодку специального назначения, либо в подводный носитель крылатых ракет. К счастью, «Булава» полетела и положенную программу испытательных пусков всё-таки прошла. При этом следует отметить, что чего-то совсем уж экстраординарного в отказах Р-30 на стадии испытательных пусков не было. Испытания на то и даны, чтобы своевременно «отловить» и устранить все недостатки той или иной конструкции. Напомню, что у той же МБР Р-39 чуть ли не половина испытательных пусков с наземного стенда закончилась неудачей. Что не помешало «макеевцам» успешно довести «тридцать девятую» до ума.

Строительство надо продолжать

28 июня 2011 года головной «Борей» в первый раз выполнил пуск «Булавы». Он оказался успешным - боевые блоки ракеты достигли заданного района на Камчатке. 10 января 2013 года, полностью закончив всю обширную программу госиспытаний, головной РПКСН проекта 955 - К-535 «Юрий Долгорукий» наконец-то вошёл в состав 31-й дивизии подводных лодок Северного флота. К этому моменту на «Севмаше» уже были спущены на воду следующие два «Борея» - К-550 «Александр Невский» и К-551 «Владимир Мономах». Мало того, 30 июля 2021 года на том же предприятии успели заложить и головную лодку модернизированного проекта 955А «Борей-А» - К-549 «Князь Владимир».

Семь из двенадцати пусков «Булавы» закончились нештатно.

Семь из двенадцати пусков «Булавы» закончились нештатно.Необходимость новой доработки проекта оказалась вызвана двумя причинами:

- у флота кончились готовые секции корпусов подлодок проекта 971. Теперь корпуса новых «Бореев» строились полностью с нуля, что позволяло оптимизировать их конструкцию по сравнению с корпусами «Долгорукого», «Невского» и «Мономаха»;

- за время испытаний головного «Борея» нашлось немало параметров, которые можно было прилично «подтянуть» в ходе серьёзной модернизации, невозможной на уже построенных РПКСН проекта 955, но реализуемой на ещё не заложенных подлодках.

Так появился модернизированный вариант РПКСН, обозначенный как проект 955А (шифр «Борей-А»).

К настоящему времени корабелы «Севмаша» передали ВМФ России семь «Бореев» и «Бореев-А»: К-535 «Юрий Долгорукий», К-550 «Александр Невский», К-551 «Владимир Мономах», К-549 «Князь Владимир», К-552 «Князь Олег», К-553 «Генералиссимус Суворов» и К-554 «Император Александр III». В разных стадиях строительства находятся ещё три РПКСН «Борей-А»: «Князь Пожарский», «Дмитрий Донской» и «Князь Потёмкин».

По мнению многих аналитиков, российские ракетные подводные крейсера стратегического назначения проектов 955 и 955А по большинству тактико-технических характеристик превосходят своих иностранных «коллег». В то же время совокупно ВМС США, Великобритании и Франции имеют больше подводных лодок - носителей межконтинентальных баллистических ракет, чем ВМФ России, да и сроки службы наших РПКСН проекта 667БДРМ явно близятся к завершению. Это неизбежно ставит на повестку дня необходимость продолжения строительства серии российских новейших подводных ракетоносцев. Так что появившееся в июле 2022 года в отечественных СМИ сообщение о возможной закладке в обозримом будущем двух дополнительных РПКСН проекта 955А было вполне ожидаемым. Оставался вопрос, когда ждать закладки этих кораблей? Ответ на него последовал 27 марта 2024-го в сообщении ТАСС.

Владимир Путин даёт старт церемонии поднятия военно-морских флагов на новых атомных подводных крейсерах «Князь Олег» и «Новосибирск», 21 декабря 2021 г.

Владимир Путин даёт старт церемонии поднятия военно-морских флагов на новых атомных подводных крейсерах «Князь Олег» и «Новосибирск», 21 декабря 2021 г.«В этом году для Северного и Тихоокеанского флотов заложат по атомному крейсеру модернизированного проекта 955АМ "Борей-АМ". Все они были законтрактованы в 2021 году», - объявил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Также собеседник агентства сообщил, что с учётом уже построенных и строящихся «Бореев» в составе Северного и Тихоокеанского флотов в этом десятилетии будет по шесть таких крейсеров.

Итого ВМФ России получит дюжину ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проектов 955, 955А и 955АМ, что позволит России наконец-то «отправить на пенсию» ветеранов-«Дельфинов» и полностью укомплектовать свою группировку РПКСН кораблями четвёртого поколения. Рассчитывать на подобный успех было бы невозможно, если бы «Булаву» не научили летать!..