Торжественная отправка призывников Ростовской области в Вооружённые силы РФ.

Торжественная отправка призывников Ростовской области в Вооружённые силы РФ.Как недостаток образования повлияет на оборону

Торжественная отправка призывников Ростовской области в Вооружённые силы РФ.

Торжественная отправка призывников Ростовской области в Вооружённые силы РФ.В обществе, где учёные отделены от воинов, решения будут принимать трусы, а воевать - дураки, - утверждал Фукидид (ок. 460 - ок. 400 до н. э.) - крупнейший древнегреческий историк, основатель исторической науки, автор «Истории Пелопоннесской войны». Но что ждёт страну, которая целенаправленно увеличивает ряды «дураков»? Особенно, если в ней существует всеобщая воинская повинность, а, значит, «дураки» автоматически будут попадать и в армию?

Осмелимся предположить - ничего хорошего. Ведь старая шутка: «чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона» уже не катит.

Современные войска - это не «пуля - дура, штык - молодец», а высокоточные вооружения, для использования которых нужны и мозги, и знания.

Мне в руки случайно попало учебное пособие «Курс артиллерии для оператора комплекса воздушной разведки с беспилотным летательным аппаратом». Открыла наугад. А там - страшные, по крайней мере, для моих гуманитарных мозгов, уравнения в две-три строчки, с квадратными корнями, тангенсами и логарифмами. Дальнейшее знакомство с содержанием пособия навеяло тихую грусть: получалось, что оператор БПЛА должен хорошо знать алгебру, геометрию, физику и географию. Положим, с определением скорости и направления ветра, а также с ориентированием на местности я разобралась довольно быстро. Равно как и с тем, от чего зависит разброс снарядов и волна ударной нагрузки. Но у меня за плечами - полновесная советская десятилетка, ещё дореформенная.

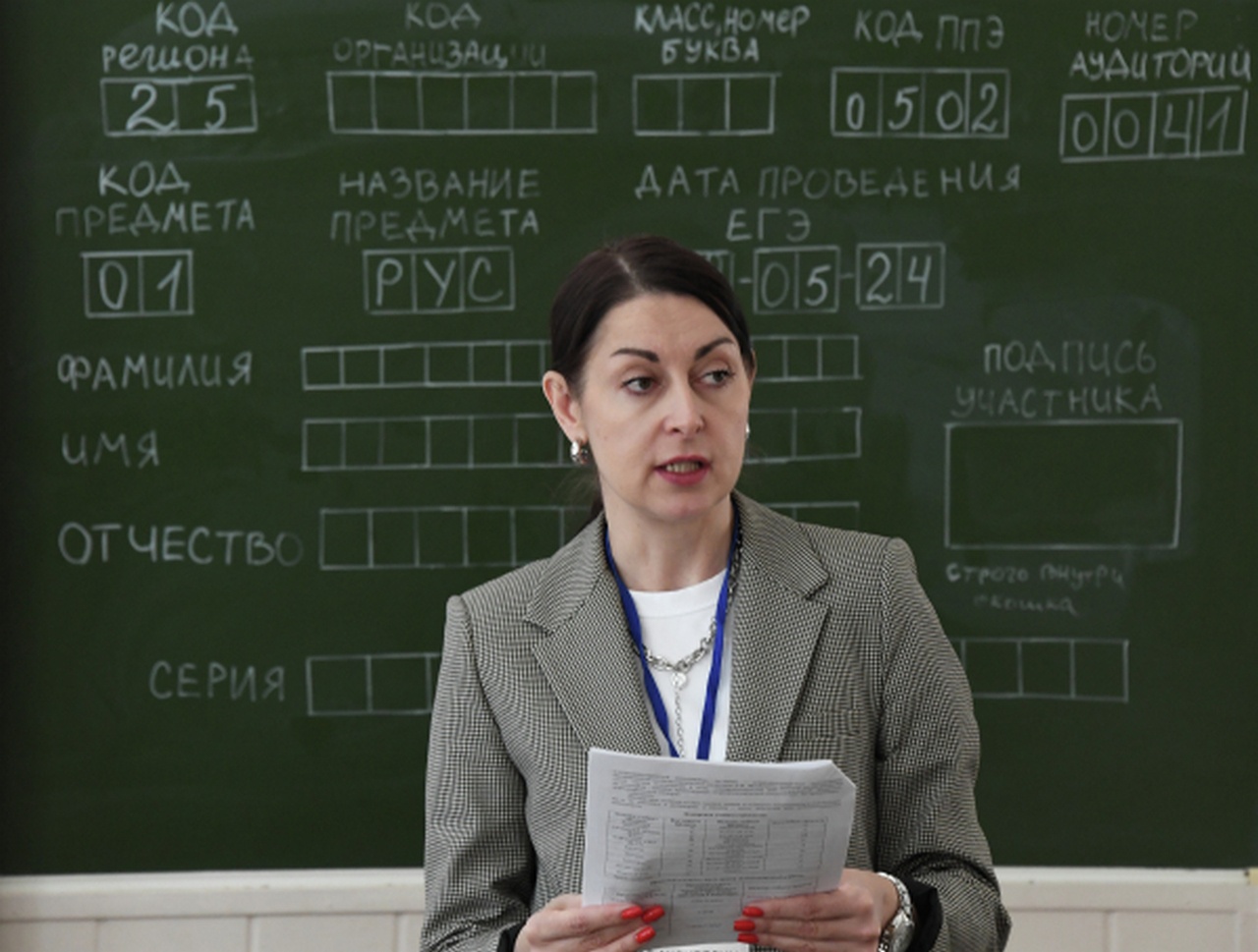

На экзамене ЕГЭ по русскому языку в школе № 13 во Владивостоке.

На экзамене ЕГЭ по русскому языку в школе № 13 во Владивостоке.Нам приходилось учить всё, что предусмотрено программой, а не только те предметы, по которым сдавать экзамены в институт. Хотя бы потому, что при равном количестве баллов был конкурс аттестатов, учитывался средний балл. Теперь же всё иначе.

В школах упор делается на дисциплины, по которым дети будут писать ОГЭ/ЕГЭ, а остальное - для общего развития. А уровень знаний оставляет желать лучшего.

Как-то в субботу услышала на улице разговор двух подростков, по виду класс восьмой-девятый, они приходили в школу переписывать контрольную по алгебре. Переживали, что опять всё завалили: нужно было подставить в одно уравнение простые числа, в другое - составные. Бедолаги забыли, что единица простым числом не является. И составным - тоже. А ведь у них ОГЭ на носу…Понятно, что если родители не поднажмут и не оплатят услуги репетиторов, экзамен по алгебре юноши вряд ли осилят. И тут, на самом деле, не так уж и важно, по какой причине детишки тупят. Возможно, что они - одарённые гуманитарии или пубертат слишком сильно по мозгам ударил, и со временем они начнут соображать куда лучше, но экзамены-то ждать не будут!

До этого года у таких «гениев» была возможность перерасти сложный период, поступив после 9 класса в колледж, на те специальности, где не требуются «страшные» алгебра с геометрией. А потом уже, не сдавая ЕГЭ, по результатам внутренних экзаменов поступать в вузы. Заодно они могли подумать, чего действительно хотят в жизни. Но малина закончилась. С 1 сентября 2025 года выпускники колледжей и техникумов смогут поступать в вузы, не сдавая Единый госэкзамен, только на профильные направления. Или же им придётся в обязательном порядке сдавать ЕГЭ.

«До сих пор вузы были вправе принимать выпускников колледжей на основании внутренних вступительных испытаний вне зависимости от того, соответствует профиль абитуриента будущему направлению подготовки или нет. Из-за этого фиксировалось немало случаев, когда абитуриенты поступали в колледж не для того, чтобы получить азы востребованной профессии, а чтобы потом поступить в университет в обход ЕГЭ на совершенно другое направление подготовки», - объясняют нововведение в Минобрнауки.

И тут всё вроде бы логично. По крайней мере, на бумаге. Но на самом деле картина получается не такая уж и благостная, хотя бы потому, что инициатором нововведения было не Министерство образования и науки, а совершенно другое ведомство.

«Всё началось с прогноза Минтруда, который счёл, что к 2030 году стране потребуется всего 30% образованных людей, остальные 70% - это рабочие специальности. Но тут у меня возникает вопрос: а почему мы не проводим роботизацию, как это делают другие страны?

За последние годы в России роботизация и автоматизация рабочих мест выросла всего в 3 раза, тогда как в Южной Корее, по моим данным, в тысячи раз!

Это значит, что мы в России делаем ставку на низкоквалифицированный ручной труд, хотя весь мир давно работает иначе. Радует одно: по нашей просьбе Президент обещал пересмотреть прогноз Минтруда по поводу сокращения потребности в людях с высшим образованием», - считает зампред комитета по образованию и науке Госдумы Олег Смолин.

А пока, раз государство уверено, что образованные граждане ему не нужны, большинство девятиклассников будут прощаться со школой и отправляться в колледжи. Этим красивым иностранным словом теперь называют бывшие профессионально-технические училища, они же - ПТУ. Напомнить, как народ расшифровывал эту аббревиатуру? Помогите Тупому Устроится. Да, было несколько направлений, где имело смысл сначала окончить училище, а потом поступить в вуз с соответствующей льготой: медицина, педагогика и, возможно, ещё пара-тройка специальностей. Те, кто понимал, что сразу стать студентами у них не получится, предпочитали сначала получить среднее образование, потом пойти в техникум, а дальше поступать в институты-университеты сразу на третий курс. Или, как вариант, после восьмого класса пойти работать на производство и доучиваться в вечерней школе. Пролетариям в советских вузах при поступлении тоже полагались льготы.

На площадке практической подготовки колледжей Москвы в индустриальном парке «Руднево».

На площадке практической подготовки колледжей Москвы в индустриальном парке «Руднево».Исключением были ребята, которые действительно любили что-то делать своими руками, и у них был к этому талант. Они становились мастерами художественной ковки, краснодеревщиками, закройщиками, парикмахерами, поварами, причём, хорошими, - и были довольны. Но в целом профтехучилища не воспринимались как трамплин во взрослую жизнь. Напротив, учителя часто пугали учеников фразой: «Пойдёшь в ПТУ!». И не надо тешить себя иллюзиями, что качество образования в российских колледжах принципиально лучше, чем в советских профтехучилищах. И не надо тешить себя иллюзиями, что качество образования в российских колледжах принципиально лучше, чем в советских профтехучилищах. Там делается упор на предметы, которые имеют отношение к будущей профессии, что вполне логично. К тому же уровень подготовки студентов колледжа обычно ниже, чем у выпускников 10-11 классов школы.

Да и сама ситуация выглядит несколько странно.

Получается, что большая часть рабочей силы находит применение в сферах, которые требуют хотя и квалифицированного, но всё же преимущественно физического труда. А мировая тенденция в сфере производства - не ручной труд, а роботизация и развитие кибертехнологий. Что, собственно, и демонстрирует пример Южной Кореи, на который ссылается Олег Смолин. То же самое мы наблюдаем в Японии, Китае, США, да и вообще везде, кроме сильно «проблемных» стран, вроде Сомали, Йемена, Гондураса. И почему Россия идёт по пути беднейших стран мира - совершенно непонятно.

Есть у этой проблемы ещё один аспект: воспитательный.

В 2017 году российские психологи изучали ценностные ориентации воспитанников кадетских и казачьих корпусов. В эксперименте участвовали десятиклассники. Для респондентов данного исследования ценность «здоровье» была на первом месте, «счастливая семейная жизнь» занимала второе место, «любовь» - третье, «наличие хороших и верных друзей» - четвёртое. «Житейская мудрость» оказалась на пятом месте. А на шестом - «активная деятельная жизнь». Исследователи пришли к выводу, что лидирующие ценности полностью отражают суть кадетского и казачьего образования. Но подчеркнём: эксперимент проводился в учебных заведениях, где обучаться престижно.

А попробуйте-ка привить какие-либо ценности подросткам, которых система загнала в колледж, чтобы затруднить им доступ к высшему образованию! Понятно же, что это - дело заведомо бесполезное.

Но это ещё полбеды. Важно также понимать, что в условиях, когда нет никаких перспектив, а в навязываемой нам действительности их действительно нет, так как для продвижения по карьерной лестнице, даже на производстве, необходима заветная «корочка» о высшем образовании, смысл напрягать мозги утрачивается. Зачем усиленно шевелить извилинами, если кроме условных станка и плуга или «кушать подано» всё равно ничего не светит? К тому же за время обучения в колледже подростки с большой долей вероятности позабудут даже то, что сумели вложить в их головы школьные учителя, если только эти знания не связаны напрямую с их будущей профессией.

Студентка на ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в академическом молодёжном театре «Глобус» в Новосибирске.

Студентка на ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в академическом молодёжном театре «Глобус» в Новосибирске.И ещё немного социологии. Из прошлогоднего «Всемирного доклада о счастье» следует, что молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет всё чаще чувствуют себя несчастными из-за отсутствия образования или достаточной квалификации, потому что это отрицательно сказывается на карьере, зарплате и, как следствие, на уровне жизни.

Исследователи отмечают, что пессимистические настроения молодёжи могут негативно сказаться на экономике страны в будущем. При этом те, кто не может получить высшее образование, ещё более негативно оценивают своё социальное положение и даже теряют самоуважение.

А теперь вернёмся к тому, с чего начали. К «дуракам» в армии. «Умные» туда идут потому, что выбрали военное дело своей профессией. А вот «дураки», лишённые чиновниками возможности получить заветную «вышку», пойдут в армию служить по призыву, и там выяснится, что, кроме лопаты, им в руки лучше ничего не давать. Потому что призывники, в лучшем случае, помнят какие-то формулы, теоремы, правила и алгоритмы действий. Но как они выведены и зачем нужны, уже не задумываются. Да и зачем им это? Всё равно же «стеклянный потолок» не пробить. Но головную боль из-за этого получат не чиновники из Минобрнауки и Минтруда, а командиры, которым придётся воспитывать из «обиженцев» солдат, на ходу их доучивая и образовывая. И на всё про всё у них только год.

Несправедливо как-то, не находите?

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.