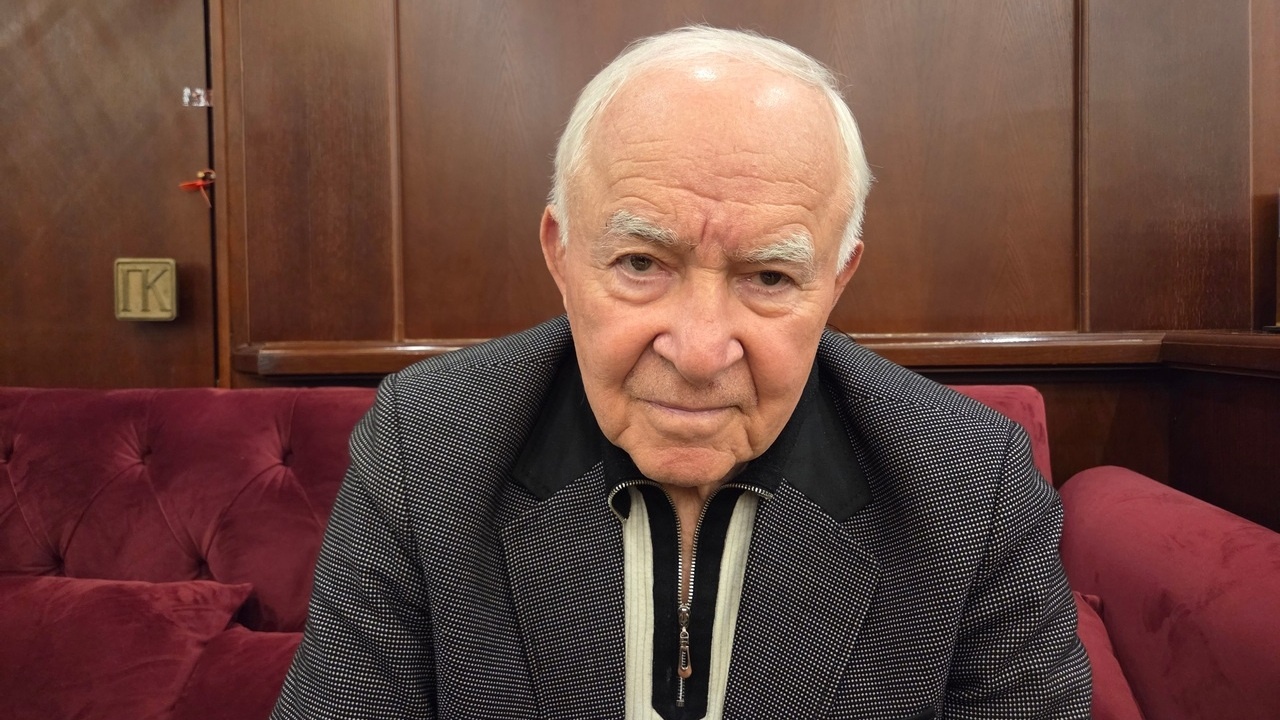

Шамиль Алиев - учёный с мировым именем.

Шамиль Алиев - учёный с мировым именем.«В идеологии торпедного оружия наша страна не отставала никогда. Не отстаёт и сейчас»

Шамиль Алиев - учёный с мировым именем.

Шамиль Алиев - учёный с мировым именем.- Шамиль Гимбатович, как стало известно, в Санкт-Петербурге вскоре выйдет из печати ваша новая монография?

- Издатель концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор». Название - «Математические модели изделий и основных подсистем для комплектования УОВК САПР».

- Предыдущая монография была посвящена в основном САПР - системе автоматизированного проектирования. О чём новая работа?

- Работа посвящена проблематике искусственного интеллекта. Разумеется, в контексте использования ИИ в интересах ВМФ. Вновь затрагивается и тематика САПР, поскольку искусственный интеллект проектируется и развивается с помощью системы автоматизированного проектирования. САПР следует считать идеологией создания любого технического объекта - подводного, надводного, авиационного и тому подобного, связанного с решением задач управления и наведения. Все работы отныне будут идти под флагом аналитического проектирования.

- В узких эрудированных кругах хорошо известна книга Рудольфа Гусева «Такова торпедная жизнь», в которой утверждается, что Ленинградский кораблестроительный институт, который вы окончили, стал после 1945 года «решающим условием прогресса» в создании торпедного оружия для ВМФ СССР. Согласны?

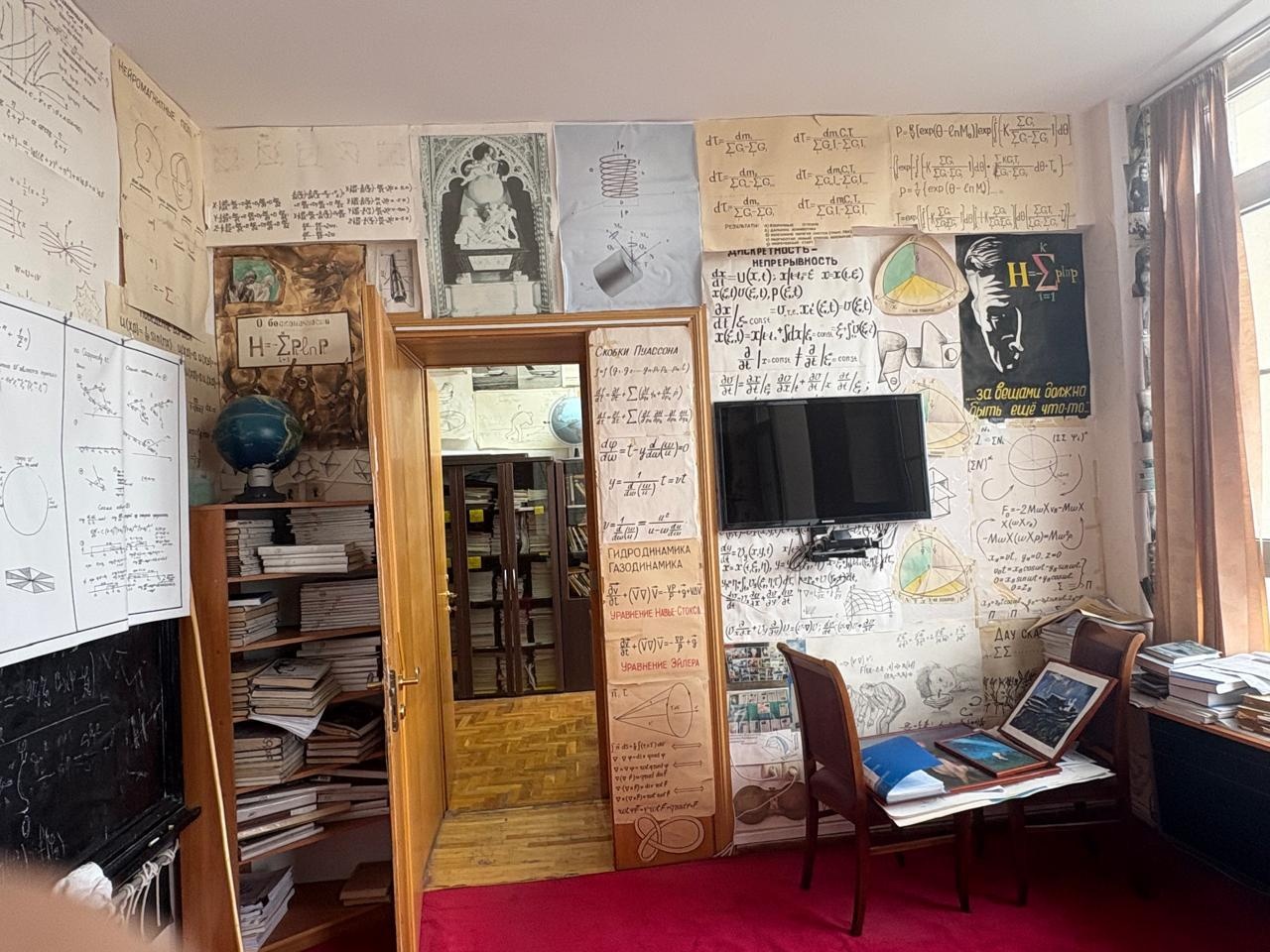

Рабочий кабинет Ш.Г. Алиева: черновики, формулы, рисунки, чертежи, схемы.

Рабочий кабинет Ш.Г. Алиева: черновики, формулы, рисунки, чертежи, схемы.- Согласен. Но «Корабелка» лишь одно «крыло». Другое - НИИ-400, позже названный «Гидроприбором», не менее серьёзный «инструмент» решения задач создания торпедного оружия. В «Корабелке» был собран мощнейший преподавательский состав. Например, профессор, доктор технических наук Александр Игнатьевич Шевело, «критерии ходового качества», разработанные которым, изучали все. Ещё в тридцатые годы прошлого века Шевело за разработку новой техники получил орден Ленина. У нас Александр Игнатьевич был завкафедрой.

- Помню ваш рассказ о том, как по просьбе Шевело вы на примере осла, идущего на мельницу, доходчиво рассказали аудитории про соотношение скорости и дальности хода торпеды.

- Было и такое. Уже в наше время на заседание Совбеза по вопросам кораблестроения в Санкт-Петербурге я вновь упоминал о «ходовых качествах» осла.

- А что за человек был профессор Шевело?

- Александр Игнатьевич - из плеяды уникальных людей, которые после войны пришли преподавать в ЛКИ (сейчас это уже Санкт-Петербургский государственный морской технический университет) с производства и прекрасно разбирались в его тонкостях, а также знали, что такое заводские, отраслевые, государственные испытания, да и вообще жили интересами государства. Они умели, и это было особенностью советской инженерной школы, внушить студентам понимание того, что мы будем заниматься важнейшим государственным делом. Отсюда - гордость и ответственность за то, над чем мы работали.

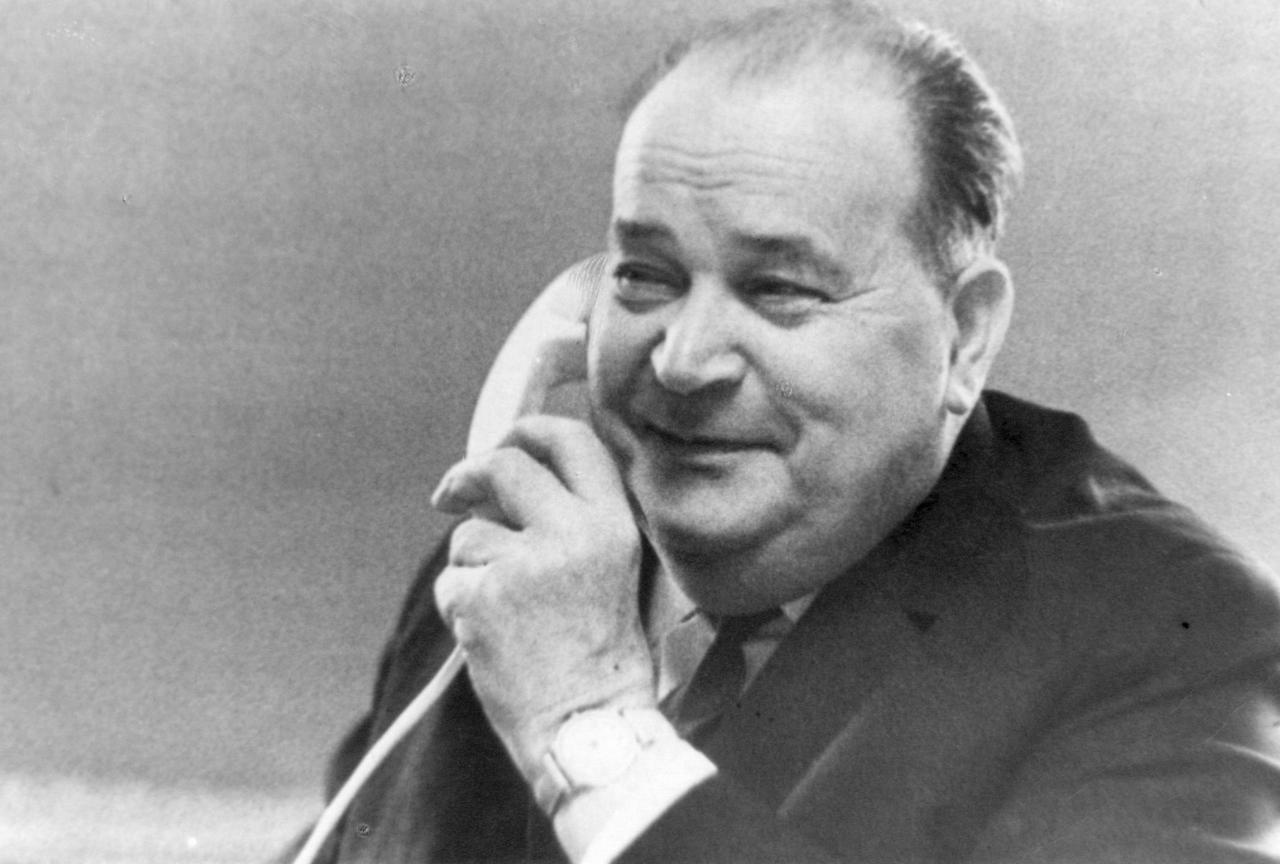

Или ректор ЛКИ Евгений Васильевич Товстых. До того, как получить назначение в «Корабелку», он был директором Балтийского судостроительного завода, а затем Зеленодольского. Строил подводные лодки, эсминцы, ледоколы, крейсеры, линкоры, бронекатера. Обладал колоссальным практическим кораблестроительным опытом. Профессор Шевело тоже знал, с какой стороны подойти к станку или кульману. Да, он считался учёным-академистом, но при этом был знаком и с производством. Пожалуй, эту характеристику будет справедливо использовать в отношении подавляющей части преподавателей, у которых я имел честь учиться.

- На «Дагдизеле» вы тоже прошли путь от токаря до генерального конструктора особого КБ систем автоматизированного проектирования.

- Было с кого брать пример.

Ректор «Корабелки» Евгений Васильевич Товстых.

Ректор «Корабелки» Евгений Васильевич Товстых.- Как-то вы обмолвились, что хотели бы написать книгу о своих учителях. Найдётся ли в ней место для профессора Александра Шевело?

- Обязательно. После ленинградских учёных, на которых я молюсь вот уже полвека. Не забуду и о дважды Герое Социалистического Труда академике Владимире Фёдоровиче Уткине - главном конструкторе и начальнике КБ «Южное», а также создателе МБР «Сатана», его преемнике, генеральном конструкторе КТРВ, Герое России Борисе Викторовиче Обносове, любящем Дагестан, о создателе «Бурана», Герое Соцтруда, генеральном конструкторе ОАО НПО «Молния» Глебе Евгеньевиче Лозино-Лозинском и о многих других. Замечательные люди, государственники! Нам бы сейчас таких «эффективных менеджеров».

- Вы как-то сказали, что нет ничего почётнее книги учителя с надписью: «Моему ученику, ставшему другом». Много у вас таких книг?

- Абсолютно все мои учителя называли меня учеником и другом. Штук восемь таких книг в моей библиотеке найдётся. Но хочу добавить, что, получив определённый массив знаний и дополнив их собственными наработками, я стараюсь делиться своим научным багажом с новыми поколениями. Речь идёт не только о монографиях. Я часто выступаю перед слушателями в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале и не только. Можно говорить, что у нас сложилась своя мировоззренческая школа, традиции которой надо продолжать.

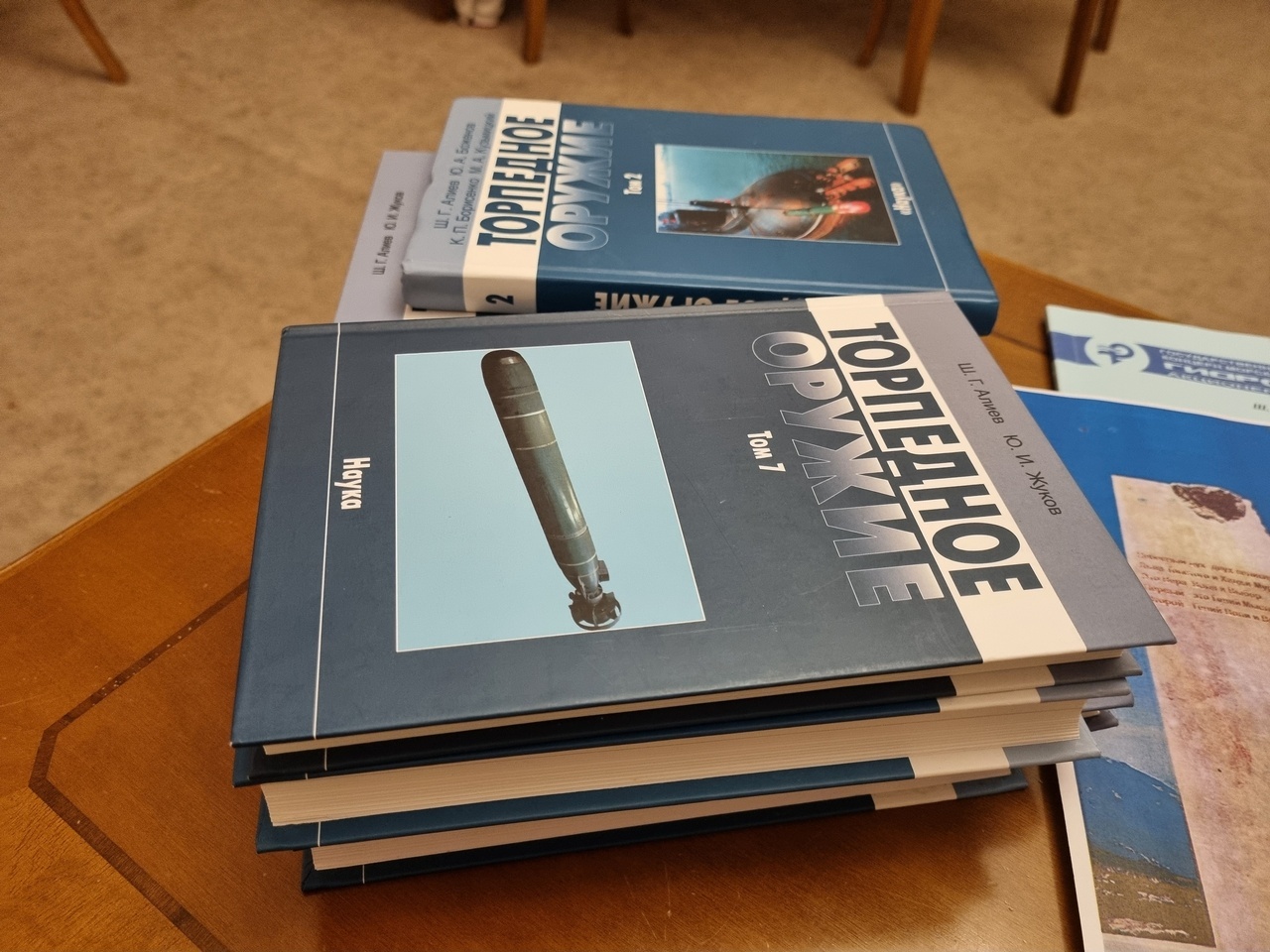

- Вы не только разрабатывали уникальные боевые средства для флота, но и подготовили так называемую малую энциклопедию «Торпедное оружие», у которой нет аналогов в мире.

- Это труд большого авторского коллектива. Мою функцию при этом можно обозначить как «ленточку», связавшую воедино материалы выдающихся коллег. А вот в отношении принципа математического проектирования торпед можно сказать, что я являюсь «солдатом» и «генералом» одновременно. Это целиком моя тема.

- Я бы отметил двенадцатый и тринадцатый тома энциклопедии, где приводятся модели и алгоритмы теории проектирования фундаментальных технических комплексов, внедрённых в практику с использованием математического аппарата...

- Давайте, чтобы не пугать людей терминами, я упрощу. В упомянутых двух томах изложена идеология торпедного оружия, а также практика, экономика, техника и технология его создания. Мы в течение тридцати лет вот уже третий раз обращаем внимание на эту проблематику.

Малая энциклопедия «Торпедное оружие».

Малая энциклопедия «Торпедное оружие».- На обложке этих томов, помимо вас, указаны в качестве авторов Скоробогатов А.Т. и Копзон Г.И., которые вместе с вами в 1997 году опубликовали работу «Фундаментальные технические комплексы. Теория аналитического проектирования». Это была предтеча двенадцатого и тринадцатого томов «Торпедного оружия»?

- По сути, да. К сожалению, Анатолий Трофимович Скоробогатов скончался в 1992-м, а Георгий Исаевич Копзон ещё раньше - в 1989-м, поэтому они не увидели ни издания 1997 года, ни малой энциклопедии «Торпедное оружие». Но вклад Скоробогатова и Копзона в развитие теории аналитического проектирования столь велик, что я не мог не указать их своими соавторами.

- Знаю, что вы запретили издательству указывать фамилии Скоробогатова и Копзона в траурных рамках. Почему?

- Считаю, что пока живы идеи моих коллег, живы и они. Работа с Анатолием Трофимовичем и Георгием Исаевичем была для меня особенной. Она дала ощущение выполненного долга перед страной, что проявилось во время испытаний спецтехники на полигонах.

- Расскажите об Анатолии Скоробогатове и Георгии Копзоне, если не затруднит, подробнее.

- Анатолий Скоробогатов - талантливейший инженер и учёный. В «Гидроприборе» занимался созданием неконтактных взрывателей для торпед. С 1972 года он главный инженер - заместитель директора ЦНИИ «Гидроприбор». Затем, в 1974-м, назначается главным инженером - заместителем генерального директора НПО «Уран» - заместителем директора ЦНИИ «Гидроприбор» по научной работе. Автор десятков научных статей и дюжины изобретений. В 1978 году за заслуги в создании морского подводного оружия, в том числе изделий ПМР-1 и ПМТ-1, получил Государственную премию СССР. Человек-легенда, сведущий во всём спектре проблематики подводного оружия. Знал более сотни тем по НИР и самые существенные особенности по каждой.

Противолодочная широкополосная мина-ракета ПМР-1 «Кальмар».

Противолодочная широкополосная мина-ракета ПМР-1 «Кальмар».Георгий Копзон - ученик всемирно известного математика Владимира Ивановича Смирнова - тоже работал в «Гидроприборе». Познакомились мы, когда Георгий Исаевич оказался оппонентом моей докторской диссертации. К сожалению, у Георгия Исаевича имелись серьёзные проблемы со здоровьем, зато мысли, модели, алгоритмы Копзона были исключительно жизнестойкими. Он обладал блестящей интуицией и «чувствительностью» к решениям задач. Георгий Исаевич относился к тому редкому типу учёных, которым по душе была совместная работа методом почтовой переписки. Возможно, это объяснялось его здоровьем. При этом нас больше интересовало внедрение наших разработок, меньше - академическая деятельность. Честно говоря, мы и не помышляли, что наступят времена, когда наши работы будут публиковать.

- У вас в рабочем кабинете большое количество черновиков. Неоконченные мысли?..

- Не считая рукописных заметок - миллион отпечатанных типографским способом листов. Это, фактически, целые тома. Я ещё в юношеском возрасте понял, что работа не обходится без ошибок и заблуждений. Раз так, значит, их надо где-то фиксировать, чтобы анализировать и потом не повторять. Мои черновики - это, можно сказать, мои дети. Это код моей жизни.

- А что означают фотографии на стене в кабинете транспортно-десантного экраноплана проекта «Орлёнок»? Вы же специализируетесь на торпедах.

- Видите ли, когда-то я был влюблён в крыло. Крыло, которое сейчас мы используем в своих технических объектах, - это аэродинамическая или гидродинамическая поверхность для создания подъёмной силы, причём это крыло и крыло птицы по сложности соотносятся как капля и океан. Напомню только, что человечество до сих пор так и не научилось использовать в авиации машущее крыло. Ещё напомню, что именно русский учёный-механик, заслуженный профессор Московского университета, основоположник гидро- и аэродинамики Николай Егорович Жуковский объяснил, почему изогнутая форма профиля крыла более целесообразна по сравнению с плоской. Открытые им теоретические профили крыла называются сейчас «профили НЕЖ» - в честь Николая Егоровича Жуковского. Словом, вопросы, связанные с крылом, - это тема многообещающая.

Я официально занимался теорией крыла для малоизогнутой версии. Придумал крылья для корабля - не подводные, а надводные. Это первая причина, почему фотографии экраноплана мне дороги. Вторая - у меня лаборатория находилась рядом с испытательным полигоном, где доводили до ума экраноплан. Третья - моим учителем был писавший работы по гидродинамике и аэродинамике академик Леонид Иванович Седов, кстати - соратник и друг Мстислава Всеволодовича Келдыша.

- В памяти тут же возникает формула Келдыша - Седова.

- Вот-вот. Между прочим, Леонид Иванович дал высокую оценку моей работе по аналитическому проектированию. А ещё Седов жадно интересовался тем, как летает экраноплан. Я однажды показал ему запись полёта этого аппарата, проходившую как ДСП - «Для служебного пользования». Седов смотрел так, словно он сам летал... Наконец, имеется и четвёртая причина появления снимков «Орлёнка» в моём кабинете. Это память о тех днях, когда при Ельцине последовало распоряжение предоставить американцам доступ к документации по нашим экранопланам, а я был среди тех, кто старался воспрепятствовать выполнению этого приказа. И был за это «награждён» ворчанием больших начальников.

Под потолком - фотографии экраноплана «Орлёнок».

Под потолком - фотографии экраноплана «Орлёнок».- Но вернёмся к торпедам. В приложении к упоминавшейся книге «Такова торпедная жизнь» говорится, что в 1946 году флагманские специалисты на сборах минёров заявили, что мы в войну вошли с отсталой техникой, а после войны отстали ещё больше, что необходимо новое оружие. А потом был развал СССР, тоже не самые лучшие времена...

- Кто создал первую в мире торпеду с пневматическим двигателем и гидростатом? Это сделал во второй половине XIX века русский изобретатель Иван Фёдорович Александровский. В развитии идеологии торпедного оружия наша страна никогда не отставала. Не отстаёт и сейчас. Иногда мы долго раскачиваемся, но потом быстро едем. Это касается эволюции идеологии любого вида оружия, не только торпедного. Твёрдо в этом убеждён.

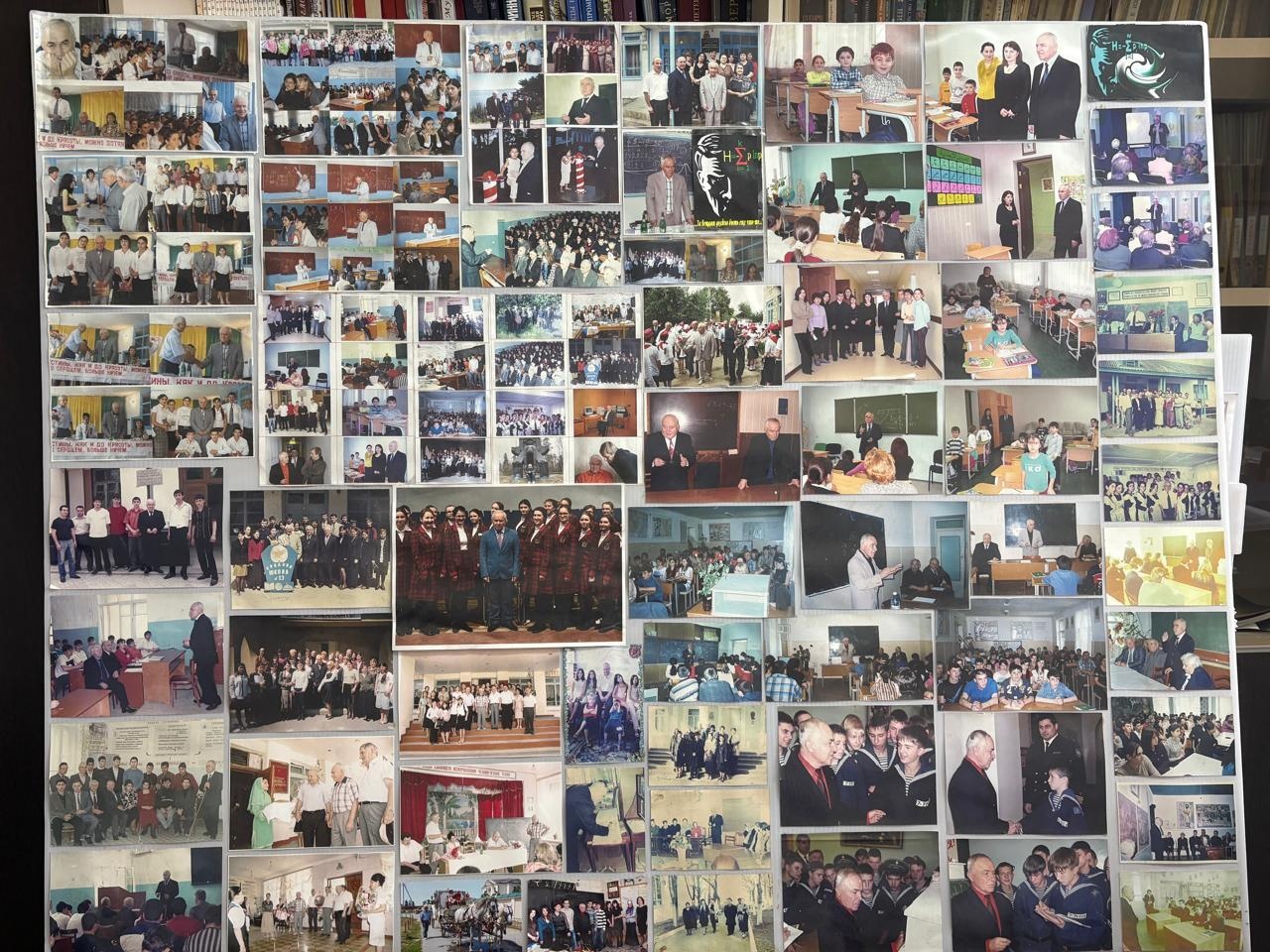

География лекций Шамиля Алиева - вся страна.

География лекций Шамиля Алиева - вся страна.- Год назад вы сделали заявление, что торпедное оружие станет развиваться в направлении разработки малогабаритных торпед, повышения уровня автоматизации и автономности изделий и совершенствования управления оружием, базирующихся на такой сложной алгебраической системе, как кватернион. Остаётесь при своём мнении?

- Разумеется. Не вижу оснований отказываться. Уже в начале XX века у нас в стране кватернион использовался и теоретически, и практически. Мы тоже используем кватернион. Сегодня самые фундаментальные, универсальные и уникальные взгляды на идею кватернионов - это метод конвергенции профессора Ковальчука Михаила Валентиновича. Идея в чём? В том, чтобы разные задачи сфокусировать в одну целевую функцию и тем самым научиться делать всё, везде и в любое время. Повторю: соль в том, чтобы сфокусировать все идеи в одну задачу.