Легендарный...

Легендарный...Сказ про то, как бельгийский «Наган» русским стал

Легендарный...

Легендарный...«Ворота взломали прикладами…»

3 июня 1900 года сводная десантная рота из состава 12-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, которой командовал поручик Сильвестр Станкевич, высадилась с крейсера «Адмирал Корнилов» в устье китайской реки Пейхо (ныне - Хайхэ). На следующий день утром интернациональный штурмовой отряд русских, японцев, англичан и немцев атаковал Северо-Западный форт крепости Таку, оборонявшийся китайскими солдатами, поддерживавшими восстание ихэтуаней.

Штурм форта обозреватель газеты «Новый Край» и востоковед Дмитрий Янчевецкий (между прочим - старший брат автора популярных в СССР исторических романов Василия Яна) описал следующим образом: «Китайцы заметили подходившие к форту десанты и сейчас же открыли по ним огонь из орудий и ружей. Русские и иностранцы стали немедленно обстреливать прислугу у китайских орудий и китайцев, стрелявших из-за гребня вала на форту. Англичане и русские, перебегая и снова залегая, быстро подвигались к воротам. Было 5 часов утра. Цепи добежали до широкого рва, наполненного водою, и остановились. Поручик Станкевич с подпоручиком Янчисом, тремя унтер-офицерами и двумя стрелками бросились к воротам, ворота взломали прикладами, влетели в форт, наполненный китайцами, и изнутри первыми взобрались на стену… Весь соединённый отряд кричал "ура"… Убегая, китайцы успели навести на японцев одно орудие. Японский матрос стал подымать на китайском флагштоке японский флаг Восходящего Солнца и упал убитый. Подбежали англичане, и так как у них в запасе всегда было много своих флагов, то английский флаг взвился первым над китайским фортом. У русских в нужную минуту обыкновенно ничего не оказывалось, кроме храбрости. И поэтому Станкевич прибил к флагштоку погон унтер-офицера своей роты».

Ворвавшийся в форт самым первым и застреливший из «Нагана» двух бросившихся на него китайских солдат поручик Станкевич высочайшим приказом был награждён орденом святого Георгия 4-й степени. Так награда нашла своего героя, и одновременно появилось документальное подтверждение первого применения в боевых условиях револьвера системы Нагана образца 1895 года. Никому тогда и в голову не могло прийти, что «Наган» - по своему происхождению «бельгиец», пройдя через множество войн, включая две Мировые, будет производиться в нашей стране до 1945 года, а в ипостаси револьвера спортивного и сигнального доживёт до XXI века!..

Штурм фортов Таку союзниками. В центре - русский офицер в чёрной форме с револьвером Нагана в руке.

Штурм фортов Таку союзниками. В центре - русский офицер в чёрной форме с револьвером Нагана в руке.Каким же образом револьвер из бельгийского города Льеж стал револьвером российской армии? Давайте разберёмся.

Не было бы счастья, да несчастье помогло

Модернизация европейской оружейной промышленности к 1860-1870 годам создала объективные предпосылки для создания качественно новых образцов огнестрельного оружия. Одновременно с усовершенствованием винтовок, как основных образцов оружия военного, совершенствовались и револьверы. Этому способствовало создание унитарного патрона с металлической гильзой. Уже к 1870 году револьверы практически полностью вытеснили из обращения устаревшие однозарядные капсульные пистолеты. Главным преимуществом револьверов, как оружия самообороны, стала их постоянная готовность к открытию огня и высокая скорострельность по сравнению с предшественниками.

Вот при таких обстоятельствах и был сконструирован револьвер системы Нагана. Причём схема его создания вполне соответствовала русской пословице «Не было бы счастья, да несчастье помогло». В роли несчастья выступил принятый в 1871 году на вооружение бельгийской армии 10,4-мм револьвер системы Шамело-Дельвинь, оказавшийся не очень удачным и потребовавшим замены. Среди бельгийских оружейников, разрабатывавших новый револьвер для своей армии, были братья Эмиль и Анри-Леон Наган, ещё в 1859 году основавшие в Льеже семейную мануфактуру.

К описываемому моменту в активе Эмиля и Анри-Леона, помимо выпуска 5000 винтовок Ремингтона для папских зуавов (лат. Zuavi Pontifici, были и такие!), числилось создание револьверов для голландской армии и полиции, а также двуствольного пистолета, принятого на вооружение бельгийской жандармерией.

В 1878-м Эмиль, старший из братьев, разработал новый 9,4-мм шестизарядный револьвер с массивной рамой и усовершенствованным ударно-спусковым механизмом двойного действия. Одержав убедительную победу на конкурсных испытаниях, револьвер, названный по имени своего создателя «Наганом», был принят на вооружение офицерского корпуса и унтер-офицеров бельгийской армии, а также конной жандармерии под названием «револьвер модель 1878».

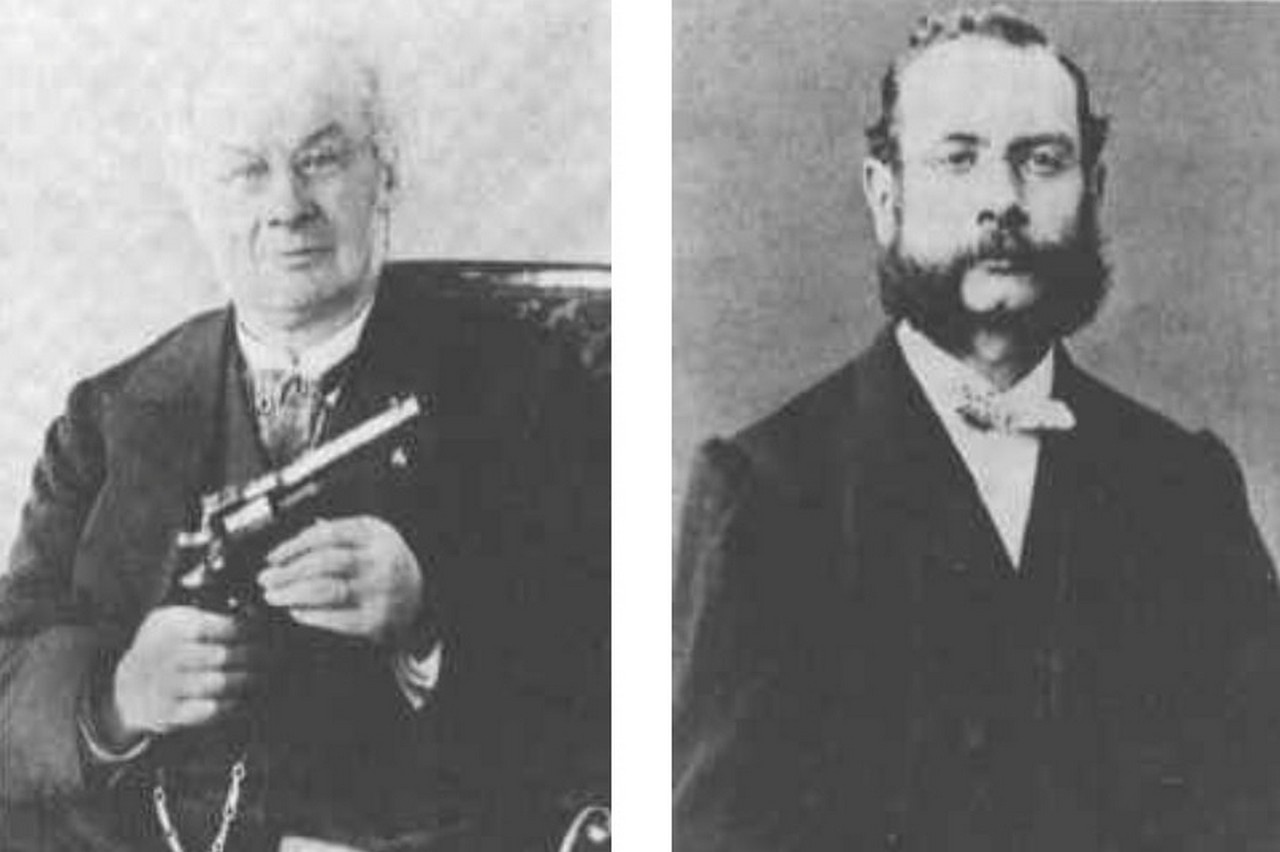

Братья Анри-Леон (слева) и Эмиль Наган (справа).

Братья Анри-Леон (слева) и Эмиль Наган (справа).Через пару-тройку лет командование бельгийской армии решило, что револьвер с УСМ двойного действия для унтер-офицеров пехоты и кавалерии избыточен, т.к. такое оружие, мол, во-первых, чрезмерно дорого, а, во-вторых, «провоцирует стрелять слишком часто и не метко». Поэтому для указанных категорий военнослужащих в 1883 году был разработан удешевлённый «Наган» с УСМ одинарного действия. Запомните этот факт - в Российской империи генералы тоже считали, что вооружать короткоствольным оружием с УСМ двойного действия кого-то, кроме офицеров, «жирно будет»…

В процессе работы над револьверами моделей 1878 и 1883 Эмилю активно помогали его сыновья - Шарль и Морис, впоследствии принимавшие участие во всех работах по проектированию стрелкового оружия «Наган». Главой же фирмы из-за прогрессирующей слепоты Эмиля вскоре стал его младший брат Анри-Леон.

Как победить прорыв пороховых газов?

Дальнейшее совершенствование конструкции револьверов системы Нагана (точнее - Наганов) привело к появлению семизарядного револьвера модели 1892 года, спроектированного под патрон калибра 7,5 мм. Револьвер имел неразъёмную раму и УСМ двойного действия.

Одной из главных проблем, стоявших перед конструкторами револьверов того времени, являлся прорыв пороховых газов в зазор между казённым срезом ствола и передним торцом барабана. Доработав идею своего конкурента - бельгийского оружейника Анри Пипера, Наганы указанную проблему решили. Как? Обратимся к книге Сергея Монетчикова «Отечественные револьверы и пистолеты».

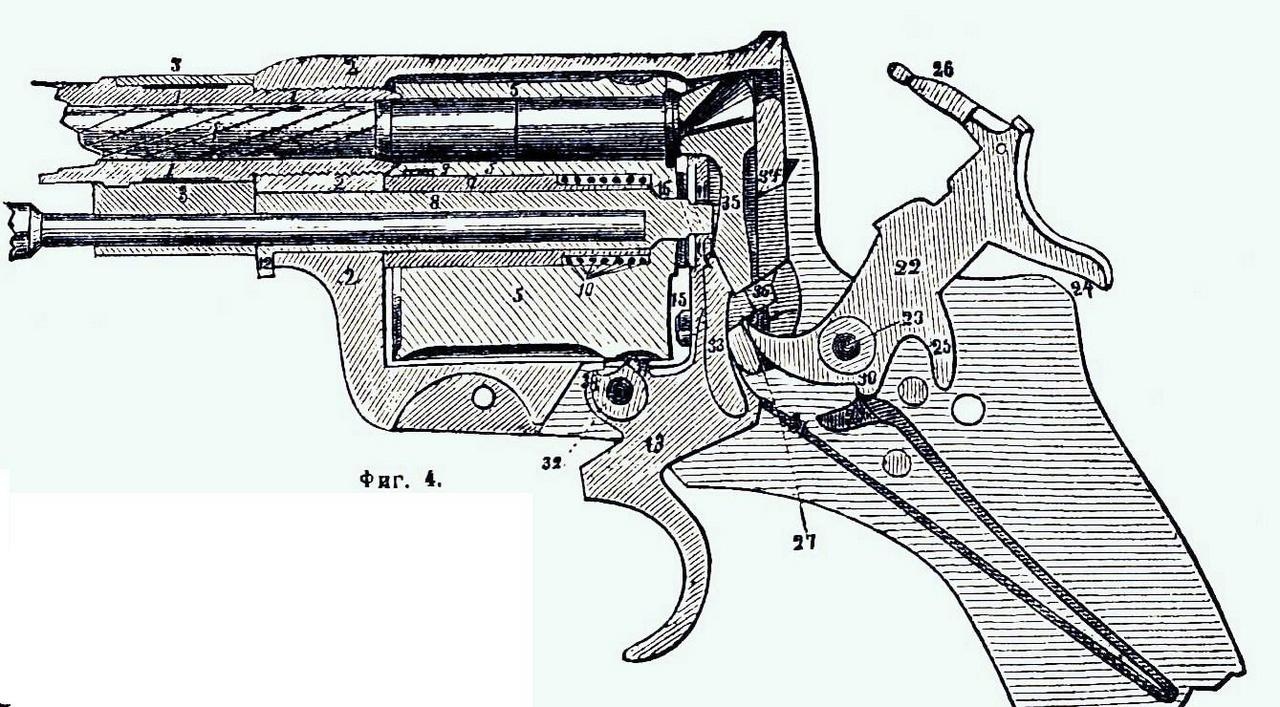

«Особенностью этой модели [1892 года] револьвера Наган стало надвигание барабана с патронами перед каждым выстрелом вперёд на ствол. Причём система обтюрации пороховых газов потребовала создания новой револьверной гильзы с удлинённым дульцем, которое закрывало бы пулю целиком. И такая фланцевая длинная гильза для патрона к Наганам была сконструирована. Специальная деталь ударно-спускового механизма - казённик при взведении курка не только проворачивала барабан на 1/7 часть окружности, но и вместе с собачкой подавала его вперёд на 2 мм, продвигая коническую часть дульца гильзы непосредственно в патронник ствола. При этом пенёк ствола попадал в выточку на переднем торце барабана. Во время выстрела, под воздействием пороховых газов и движущейся пули, дульце гильзы распрямлялось, перекрывая зазор между каморой и пеньком ствола, так что все газы оставались внутри самого оружия. Подобная конструкция ствола и барабана, в совокупности с новым револьверным патроном, обеспечивала полную обтюрацию при выстреле. Характерной чертой Нагана стал и удлинённый боёк, который должен был доставать до капсюля патрона, несмотря на наличие казённика и смещения барабана вперёд», - пишет Монетчиков.

Надвигание барабана на ствол, исключавшее прорыв газов, повысило боевые характеристики оружия и, в сочетании с удачной балансировкой револьвера, привело к отличной кучности боя. Другими фирменными особенностями револьвера модели 1892 года являлось устройство для поочерёдного экстрагирования стрелянных гильз и устройство стопорного приспособления барабана выступом дверцы для заряжания патронов. Выступ при откинутой вбок дверце заскакивал в торцевую выемку на обрезе барабана и удерживал его в таком положении, позволяя достаточно быстро производить заряжание или разряжание оружия.

Схема ударно-спускового механизма. Курок на боевом взводе.

Схема ударно-спускового механизма. Курок на боевом взводе.При длине ствола 115 мм новый «Наган» имел начальную скорость пули 290 м/с. Наряду с хорошими боевыми качествами, более компактный и лёгкий по сравнению с другими военными образцами, револьвер системы Нагана модели 1892 года отличался высокими служебно-эксплуатационными характеристиками, безотказностью и надёжностью работы всех механизмов даже в самых неблагоприятных условиях.

За дело берётся Исполнительная комиссия

Теперь перенесёмся в Российскую империю, где прологом к последующим событиям послужило появление на вооружении царской армии «трёхлинейной винтовки образца 1891 года», т.е. 7,62-мм винтовки Мосина.

Штатным «короткостволом» русской армии на 1891 год являлся 4,2-линейный (10,67-мм) шестизарядный револьвер системы Смит-Вессон третьего образца, использующий патроны с дымным порохом и безоболочечной пулей, имевшей начальную скорость 200 м/с. Этот «Смит-Вессон» весил без патронов 1100 г и имел УСМ одинарного действия. Многие русские офицеры считали, что 4,2-линейный револьвер системы Смит-Вессон по своему техническому уровню совершенно не соответствовал отечественной «самоновейшей» 3-линейной винтовке и нуждался в замене револьвером более лёгким, с более высокой начальной скоростью пули, использующим патроны с бездымным порохом и, что крайне желательно, имевшим одинаковый калибр с «мосинкой». Последний пункт объяснялся стремлением использовать опыт французов.

Французская армия имела на вооружении 8-мм магазинную винтовку Лебеля образца 1886 года и готовилась принять на вооружение 8-мм шестизарядный револьвер образца 1892 года - Revolver Mle 1892 8 mm, он же St. Etienne 1892 (длина ствола 117 мм, начальная скорость пули 225 м/с), имевший УСМ двойного действия. Одинаковый калибр огнестрельного оружия значительно упрощал производство стволов, не требуя специального оборудования для изготовления по отдельности винтовок и револьверов.

В 1892 году в России к работе по поиску/созданию перспективной модели военного револьвера подключилась Исполнительная комиссия по перевооружению армии под руководством генерал-лейтенанта Николая Чагина. Составленное этой комиссией тактико-техническое задание для нового револьвера включало следующие положения:

- оружие должно обладать хорошей кучностью стрельбы, а также быть надёжным, нечувствительным к загрязнениям и плохим условиям эксплуатации, простым в обслуживании;

- начальная скорость пули должна составлять не менее 300 м/с;

- пуля должна иметь хорошее останавливающее действие. Её попадание на расстоянии до 50 шагов должно останавливать лошадь и «если пуля пробивает четыре-пять дюймовых досок, сила боя тогда достаточна»;

- калибр новых револьверов должен составлять 3 линии, «с тем, чтобы для их изготовления можно было использовать бракованные винтовочные стволы»;

- вес револьвера без патронов 820-990 г;

- патрон нового револьвера по конструкции должен быть идентичен таковому у St. Etienne 1892, т.е. - с фланцевой латунной гильзой, оболочечной пулей и бездымным порохом;

- ёмкость барабана не менее 7 патронов;

- прицельные приспособления должны быть рассчитаны так, чтобы траектория полёта пули пересекала линию прицеливания на расстоянии 35 шагов;

- ради упрощения, а значит и удешевления конструкции, экстрагирование гильз должно быть не одновременным, как у русского «Смит-Вессона», а поочерёдным;

- УСМ одинарного действия, ибо самовзвод «вредно влияет на меткость».

Револьвер системы Нагана образца 1895 года (солдатский, дореволюционного производства).

Револьвер системы Нагана образца 1895 года (солдатский, дореволюционного производства).Отечественных разработок, соответствовавших такому ТТЗ, в России не сыскалось. Это побудило русское Военное ведомство обратиться к предложениям иностранных оружейников. Среди оных оказался и Анри-Леон Наган, у которого, как мы помним, на руках уже имелся отличный 7,5-мм семизарядный револьвер модели 1892 года. За исключением калибра и конструкции УСМ, он настолько соответствовал условиям, выдвинутым русской Исполнительной комиссией, что у Анри Пипера появилось подозрение: уж не конкретно ли под револьвер Нагана с самого начала сочиняли своё ТТЗ господа Чагин и Ко? Версия Пипера вполне имела право на существование, тем более что у Анри-Леона Нагана в России имелись хорошие связи.

Вновь обратимся к книге Монетчикова: «Известный бельгийский оружейник Леон Наган… (к слову сказать, давно ставший своим человеком в русском Военном ведомстве), узнав о том, что царское правительство хочет заменить устаревшую модель револьвера более совершенным образцом... предложил русским новый револьвер Наган М.1892. Царское правительство к тому времени уже имело значительный опыт контактов с Л. Наганом, работавшим с русским Военным ведомством ещё с 1879 г. по изготовлению револьвера Галан».

Как бы то ни было, но путь детища Наганов к успеху в России оказался тернист - даже имея хорошие связи в нашем Военном ведомстве, просто представить на конкурс модель 1892, получившую УСМ одинарного действия и переделанную под 3-линейный револьверный патрон, оказалось недостаточно!

Для армии и конвойной стражи

Нет, в принципе, несмотря на некоторые мелкие недостатки, револьвер Нагана российскую сторону вполне устраивал. Но ровно до того момента, когда Анри-Леон, решивший, что заказ у него уже в кармане, предложил российской армии купить у него патент на револьвер аж за 75 тыс. рублей. Названная сумма показалась Чагину слишком большой (ну ещё бы! - годовой доход генерала, командовавшего корпусом в царской армии, составлял в 1892 году 10 595 рублей), так что Исполнительная комиссия вернула Нагану его револьвер и объявила новый конкурс на лучшую модель 3-линейного револьвера с уточнённым ТТЗ, содержавшим пункт о премии оружейнику-победителю в 20 тыс. рублей и ни копейки больше. Несмотря на подобный фортель заказчика, сходить с дистанции Наганы не собирались.

«Допилив» конструкцию оружия под актуальное ТТЗ (увеличение прорези прицела, увеличение выемки на правой стороне рамки для вкладывания патронов в барабан, увеличение на 0,2 мм диаметра барабана, уменьшение размеров рукоятки и шомпола и т.д.), Анри-Леон вновь представил свой револьвер на конкурс. По результатам последующих испытаний «Наган» стал безусловным фаворитом, однако офицеры-испытатели из кавалерийской школы настоятельно попросили вернуть револьверу УСМ двойного действия и переделать оружие под одновременную экстракцию стрелянных гильз. Последнее предполагало изменение почти всей конструкции револьвера, что не устраивало ни Исполнительную комиссию, ни Нагана. С УСМ же постановили так: для офицеров - двойного действия, а для нижних чинов - одинарного. При этом в отзывах честно указывалось, что «Наган» при стрельбе самовзводом имеет очень тяжёлый спуск, мешавший неподготовленному стрелку вести меткую стрельбу. Устранять этот конструктивный недостаток оружия не стали, посчитав его… «предохранением от случайного выстрела». Впрочем, даже с тяжёлым спуском 3-линейный револьвер системы Нагана с УСМ двойного действия позволял сделать 7 прицельных выстрелов за 15-20 секунд. В Военном ведомстве это посчитали отличным результатом.

Патрон Нагана (справа) с цилиндрическим дульцем гильзы - в сравнении с другими револьверными патронами близкого калибра.

Патрон Нагана (справа) с цилиндрическим дульцем гильзы - в сравнении с другими револьверными патронами близкого калибра.Вес «Нагана» без патронов, после работ по облегчению его конструкции, составлял 795 г против исходных 860 г.

Наконец, после ещё одной серии доделок «Нагана» и согласования закупочной цены за один револьвер и сотню патронов к нему в размере 29 рублей, 13 мая 1895 года указом императора Николая II офицерский и солдатский образцы 3-линейного револьвера «Наган» и патрон к нему были официально приняты на вооружение Российской императорской армии, а также войск конвойной стражи Министерства юстиции в качестве штатного короткоствольного оружия.

В том же 1895 году царское правительство заключило с льежской мануфактурой Наганов контракт на поставку российской армии в течение трёх лет 20 тыс. револьверов образца 1895 года. Параллельно, поскольку все патентные права на «Наган» российской стороной были выкуплены, производство новых револьверов налаживалось на Тульском оружейном заводе. ТОЗ получил заказ на поставку в течение пяти лет 180 тыс. «Наганов», каждый из которых должен был обходиться казне в 22 рубля 60 копеек. Производство 7,62-мм револьверных патронов организовали на Санкт-Петербургском патронном заводе.

Перевооружение армии и конвойной стражи «Наганами» шло медленно - сказывалось недофинансирование (например, на 1903-1907 годы Военное ведомство просило 825 млн рублей, а получило только 130 млн). Тем не менее все офицеры сформированного в 1898-м в Одесском военном округе, а затем отправленного в Порт-Артур 12-го Восточно-Сибирского стрелкового полка в январе 1900 года уже щеголяли новенькими 3-линейными револьверами. Ну а что случилось дальше, вы уже знаете…