В память о прабабушке русского подплава.

В память о прабабушке русского подплава. Левша «потаённых судов»

В память о прабабушке русского подплава.

В память о прабабушке русского подплава. - Будешь в Сестрорецке, обязательно посети храм Петра и Павла, - напутствовал меня старый друг, отдавший два десятка лет своей жизни службе «на железе» подплава. - Это замечательное памятное место для наших подводников.

Надо сказать, что дружеский совет в поездке по Ленинградской области открыл для меня неожиданно любопытную страницу истории подводного флота России и подарил встречу с замечательными людьми - хранителями памяти и духовных основ людей мужественной профессии - моряков-подводников.

В Сестрорецке по волнам Памяти

Небольшой городок Сестрорецк на берегу Финского залива действительно в последние годы стал местом паломничества российских подводников. И тому есть несколько вполне уважительных поводов. Во-первых, шестнадцать лет назад здесь прозвучала первая литургия в православном храме Петра и Павла, построенного в честь российских моряков-подводников. Во-вторых, на храмовом подворье по инициативе ветеранов-подводников и настоятеля храма, флотского офицера запаса, протоиерея Михаила Петропавловского, установлена Стена Памяти, на мемориальных досках чёрного мрамора, на которых размещены имена или боевые номера всех погибших российских и советских подводных лодок.

Стена стала местом поминовения. Сюда, как к последнему приюту душ моряков, приезжают родственники погибших подводников, чьим погостом стали глубины морей и океанов.

Испытание подводной лодки Ефима Никонова (картина В.В. Таирова).

Испытание подводной лодки Ефима Никонова (картина В.В. Таирова).А ещё, согласно красивой легенде, в Сестрорецке на водах озера Разлив по указу Петра прошли испытания модели первой российской подводной лодки, вошедшей в историю как «потаённое судно» Ефима Никонова. Теперь на озёрном берегу у стен храма Петра и Павла можно увидеть копию этого исторического чуда человеческой мысли и мастеровитости. В масштабе 1:1 здесь воспроизведена деревянная прародительница наших современных атомных ракетоносцев - модель «потаённого судна» XVIII века. Одного взгляда в её небольшое оконце-иллюминатор достаточно, чтобы проникнуться манящей историей этой удивительной памятной экспозиции.

«Будет ходить в воде потаённо»

А начиналось всё с того, что в 1718 году 29-летний крестьянин из подмосковного села Покровское-Рубцово Ефим Прокопьевич Никонов, при рекрутском наборе направленный для работы на государевых верфях, подал челобитную на имя Петра I. Работа на верфи заронила в голову Никонова мысль о постройке судна, способного плавать под водой. И в своей челобитной мастер сообщал царю, что он «сделает к военному случаю на неприятелей угодное судно, которым на море в тихое время будет из снаряду забивать корабли, хоты бы десять или двадцать и для пробы тому судну учинит образец, сколько на нём будет пушек, под потерянием своего живота, ежели будет неугодно». В том же письме было сказано, что это судно «будет ходить в воде потаённо».

По нынешним временам это выглядит нереально, как и то, что уже со второго раза обращение простого плотника было рассмотрено императором. В 1719 году Никонова вызвали в Адмиралтейскую контору, где Пётр I лично беседовал с ним и ознакомился с проектом. Будучи выдающимся мастером кораблестроения, Пётр Алексеевич по достоинству оценил изобретение Никонова.

Уверовав в реальность проекта, царь приказал никому этой идеи не разглашать и, «таясь чужого глаза», немедленно приступить к делу. Царём было приказано построить сначала небольшое «образцовое судно», «не в такую меру, которым бы в море подойти под корабль, но ради показания и в реке испытания». 31 января того же года Адмиралтейств-коллегия выслушала сообщение Петра I о «потаённом судне» и оформила указ: «Крестьянина Ефима Никонова отослать в контору генерал-майора Головина велеть образцовое судно делать…» А ровно через год в Адмиралтействе был заведён регламент о постройке «потаённого судна». Надпись на обложке гласит: «Дело о построении села Покровского крестьянином Ефимом Прокофьевым Никоновым потаённого судна модели, тут же об отпуске на построение лесов и разных материалов и припасов».

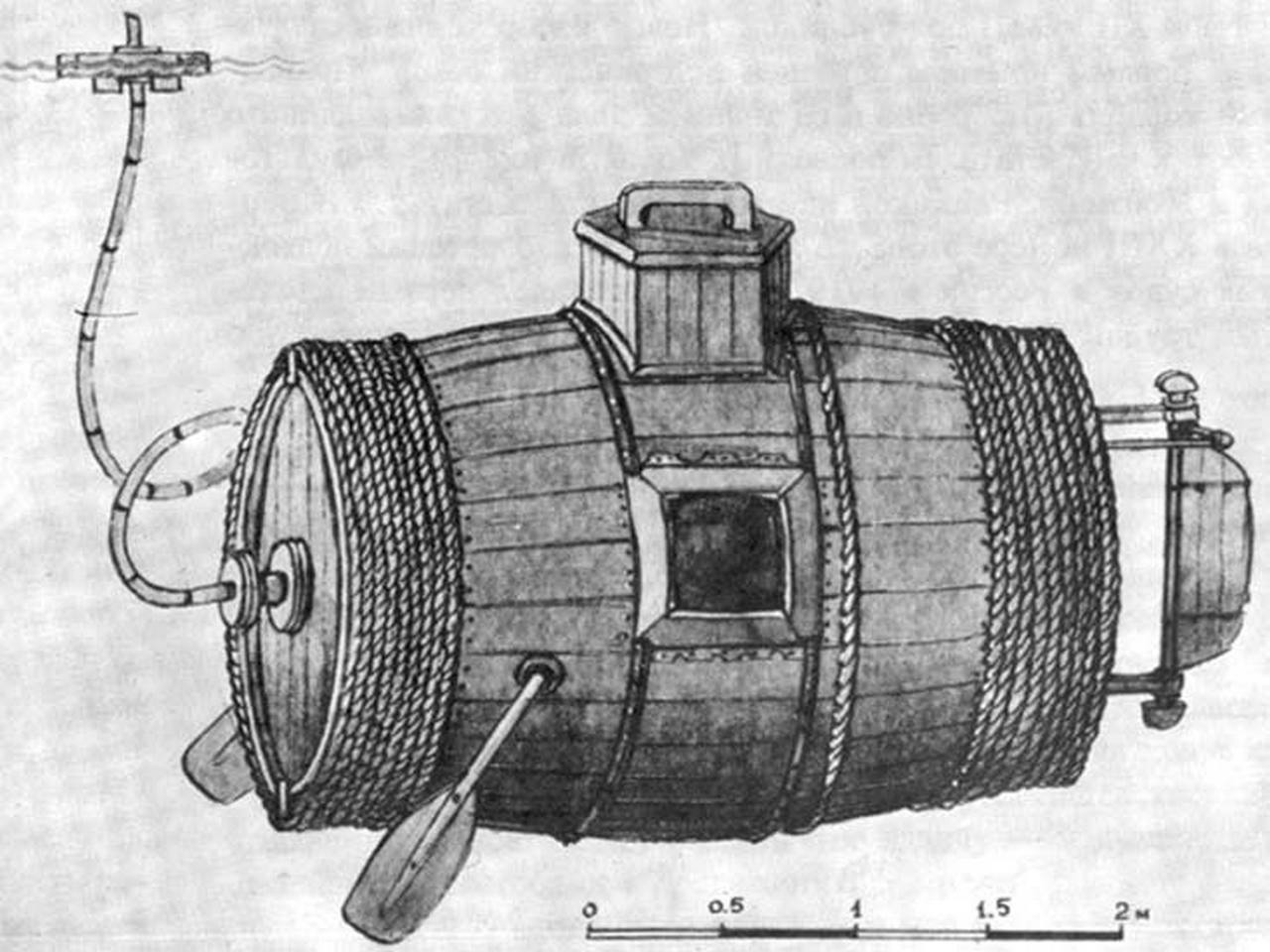

«Потаённое судно» Е.П. Никонова.

«Потаённое судно» Е.П. Никонова.И уже через день, 1 февраля 1720 года, Никонов, которому Пётр I присвоил звание «мастера потаённых судов», официально приступил к делу на специальном участке Галерного двора. В помощь себе Никонов мог подобрать на судоверфях Санкт-Петербурга лучших мастеровых. 3 марта 1720 года прототип судна под названием «Морель» был заложен на скрытом стапеле.

«Бочку засмолили, покатили и пустили в Окиян»

Точного описания «потаённого судна» нет, но в архивных и исторических документах сохранились основные сведения о строительстве и проведённых испытаниях, о затраченных ресурсах. Не сохранилось, к сожалению, и достоверное изображение этого судна. По всей видимости, строительство осуществлялось без официальной конструкторской документации, по упрощённым эскизам самого мастера, а готовое изделие не зарисовали ввиду объявленной царём секретности. Впрочем, благодаря вниманию флотских историков и судостроителей к результату работ Ефима Никонова и архивным документам по ним, неоднократно предпринимались попытки восстановить возможный облик «потаённого судна». В основе сделанных реконструкций лежат списки использованных ресурсов, сведения из сохранившихся отчётов. Экспозиционная модель при храме Петра и Павла в Сестрорецке - пример одной из таких реконструкций. Авторами её стали контр-адмирал Виктор Дыгало и художник Михаил Аверьянов. Переписку по некоторым вопросам «потаённого судна» и сегодня можно увидеть в Российском Государственном архиве Древних актов.

Анализируя архивные документы о материалах, отпущенных Никонову, приблизительно можно сказать, что длина первого русского подводного судна была не более шести метров, а высота - около двух метров. Судя по тому, что для строительства мастеру Никонову выделили значительные объёмы сосновых досок, металлические полосы, медную проволоку, канаты, холст, смолу, а в работах участвовали плотники и бондари, вполне правдоподобной выглядит версия, что корпус «потаённого судна» был выполнен в виде большой бочки.

Его собрали из отдельных досок, стянули металлическими полосами и зафиксировали канатами. Носовую и кормовую оконечности образовывали две круглые крышки. Существует и предположение о похожей, но более сложной конструкции. Так, основная часть корпуса могла быть собрана в виде цилиндра, стянутого обручами, а нос имел более зауженную корабельную форму.

По всей видимости, смекалистый мастеровой Ефим Никонов придумал и оригинальную систему балласта. Известно, что главным её элементом был своеобразный «водяной ящик» в виде кожаных мешков в деревянном обрамлении. Для приёма забортной воды судно использовало устройство в виде нескольких оловянных пластин с большим количеством мельчайших отверстий. Точная конструкция и принцип действия балластной системы неизвестны. Вероятно, ящик-цистерна имел трубопроводы для подачи воды и выпуска воздуха. При этом пластины с отверстиями ограничивали скорость поступления воды и служили фильтром. Для сброса балласта мог использоваться медный ручной поршневой насос.

Памятник испытаниям «потаённого судна» Никонова в Сестрорецке.

Памятник испытаниям «потаённого судна» Никонова в Сестрорецке.О надобности пластин мастер докладывал начальству: «Ныне у меня остановка учинилась в оловянных досках, на которых подлежит провертеть по моему размеру пять тысяч дыр, о которых досках я подавал доношение наперёд сего». В качестве движителя, очевидно, могли использоваться вёсла, выведенные наружу при помощи гибких герметичных соединений.

Из докладов судостроителя адмиралтейским чиновникам можно сделать вывод, что по мере разработки и строительства несколько раз пересматривался состав вооружений потаённого судна и способы решения боевых задач. Сначала Никонов предлагал оснастить судно малогабаритной артиллерией небольшого калибра. Затем он сделал акцент на скрытности и предложил проводить диверсии. В этом случае водолаз в особом костюме через шлюзовую камеру должен был покидать судно и при помощи различных инструментов наносить повреждения вражескому кораблю. В проекте представлено и первое в мире индивидуальное подводное снаряжение: водолаз должен быть «одет в костюм из юхотной кожи с бочонком на голове, в котором должны быть сделаны против глаз окошки». Скважины и отверстия «убиты» свинцом, к спине прикреплялся груз со свинцом или песком. Для работ «по провертке» и «зажиганию» кораблей водолаз имел особые инструменты, опись которых прилагалась к проекту.

В докладах фигурирует и вариант проекта, предлагающий использовать огнемётно-зажигательное вооружение в виде медных труб с пиротехническим составом. В таком случае потаённое судно могло бы скрытно подходить к кораблю-цели и поджигать его. На это указывает и запись в журналах Адмиралтейств-коллегии 13 августа 1724 года: «В главную артиллерию послать промеморию и требовать, дабы к "потаённому судну" десять труб медных повелено было порохом начинить и селитрою вымазать от той артиллерии».

«Потаённое судно "Морель" в присутствии Петра I спущено под воду

В марте 1721 года Никонов доложил Петру I о готовности судна-модели. Испытания состоялись летом того же года у Галерного двора на левом берегу Невы при впадении в неё реки Мойки в присутствии царя. Из докладных архивных бумаг Адмиралтейства складывается картина этого испытания «Морели». Управляемая самим Никоновым, она несколько раз погружалась, всплывала, перемещалась по поверхности воды. Но, к сожалению, количество погружений превзошло количество всплытий, и первую версию «потаённого судна» пришлось поднимать на поверхность страховочным канатом. Как оказалось, подвела герметичность корпуса. Но царь Пётр за мастером Никифоровым вины не обозначил, испытания признал убедительными и повелел строить судно «полного корпуса».

Весной 1724 года построенное Ефимом Никоновым из дерева первое в мире «потаённое судно "Морель"» в присутствии Петра I, «адмиралов, капитанов, чиновных людей и людишек простого звания» было спущено на воду и вновь прошло испытания под управлением самого судостроителя. При одном из погружений на глубину 3-4 метра, наверное, не был учтён увеличенный вес «полного корпуса», и от удара о грунт повредилось его днище. Судно, его изобретателя и экипаж удалось спасти. Пётр I приказал мастеру укрепить корпус для последующих испытаний и повелел, чтобы ему «никто конфуза в вину не ставил».

Экспозиционная модель в Сестрорецке.

Экспозиционная модель в Сестрорецке.В январе 1725 года Пётр I скончался. Никонов лишился своего покровителя. Адмиралтейские чиновники стали притеснять мастера. Весной 1725 г. «потаённое судно» всё же было спущено на воду, но в его корпусе опять обнаружилась течь. После этого у Адмиралтейств-коллегии интерес к продолжению опытов Никонова угас. Последние, третьи испытания «подводной лодки» Ефима Никонова состоялись в 1727 году, но их результаты опять не удовлетворили членов Адмиралтейств-коллегии. Они признали судно примитивным для того, чтобы поражать корабли противника огневыми средствами. Прямым следствием такого завершения испытаний явилось разжалование Ефима Никонова из мастеров в простые «адмиралтейские работники» и ссылка его в 1728 году на Астраханскую верфь, о чём имеется следующая запись в журнале Адмиралтейств-коллегии: «Никонова за те его недействительные строения и за издержку не малой на то суммы определить в адмиралтейские работники и для того отправить его в астраханское адмиралтейство».

«Левша» подводного флота

В течение 10 лет Ефим Никонов упорно трудился над созданием подводного судна, способного истреблять неприятельские корабли. Вполне возможно, при более глубокой проработке проекта и дальнейшем совершенствовании конструкции, мастеру удалось бы сделать полноценную боеспособную подлодку. Впрочем, надо отметить, что «потаённое судно» создавалось три столетия назад. Тогда подводного судостроения попросту не существовало, как не было и необходимых знаний, опыта. Тем не менее, первая отечественная попытка реализовать идею создания движущегося под водой обитаемого и управляемого человеком боевого средства относится именно к авторству простого русского крестьянина - плотника судостроительных верфей Ефима Прокофьевича Никонова.

А что касается красивой городской легенды о первом испытании «потаённого судна» в Сестрорецке, то пусть она доброй памятью ложится потомкам на душу, тем более, что легенда эта вместе с моделью «прабабушки» отечественного подплава органично вписались в духовно-архитектурный ансамбль Храма Петра и Павла, бережно хранящего память о русских моряках-подводниках.