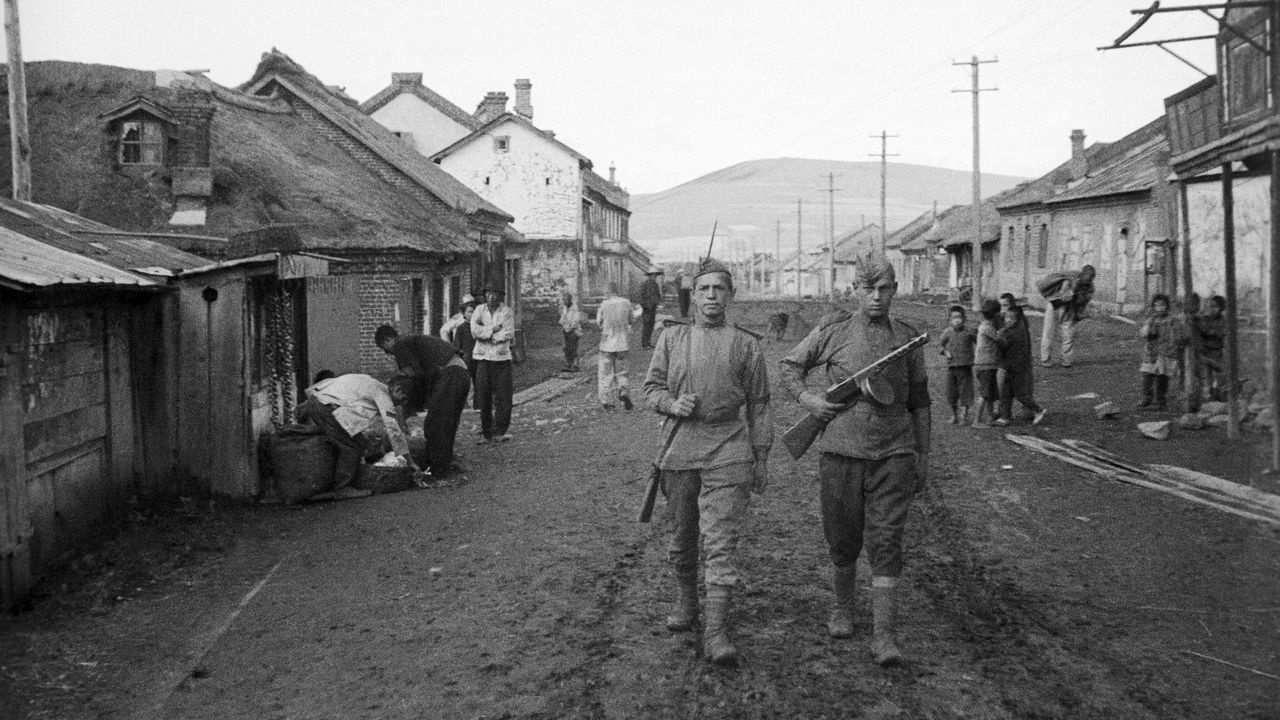

Советские бойцы патрулируют посёлок в Маньчжурии.

Советские бойцы патрулируют посёлок в Маньчжурии.Почему Сталин отменил десант на Хоккайдо?

Советские бойцы патрулируют посёлок в Маньчжурии.

Советские бойцы патрулируют посёлок в Маньчжурии.Политическое равновесие

Закулисные события вокруг капитуляции Японии стали «естественным» продолжением ситуации в Европе, когда союзники накануне 9 мая 1945 года, договорившись за спиной СССР с представителями фашистской Германии, попытались использовать оставшиеся силы вермахта против наступающей Красной армии. Готовящуюся провокацию удалось сорвать исключительно благодаря информированности и твёрдости духа советского руководства.

Примерно такая же картина стала вырисовываться и в августе 1945 года, когда после разгрома Квантунской группировки Токио принял решение сложить оружие, а Вашингтон постарался максимально воспользоваться плодами общей победы. Особенно это заметно на примере острова Хоккайдо, ближайшего к Курилам.

Как известно, 15 августа 1945 года боевые действия между англо-американскими и японскими силами были прекращены. При этом на территории Северо-Восточного Китая, Кореи, Южного Сахалина и Курильских островов японские войска продолжали оказывать упорное сопротивление Красной армии. Лишь 19 августа состоялась встреча маршала Александра Василевского с начальником штаба Квантунской армии генерал-лейтенантом Хикосабуро Хата, на которой стороны договорились о порядке капитуляции.

С этого дня японцы начали складывать оружие и перед частями Красной армии. Разоружение продолжалось до конца месяца. К тому времени завершилось освобождение Южного Сахалина и Курильских островов и наметились контуры десанта на Хоккайдо.

Ещё на Ялтинской конференции стороны договорились, что СССР поддержит усилия союзников на Дальнем Востоке и объявит Японии войну не позднее чем через три месяца после капитуляции Германии. Тогда же руководители Англии и США согласились с территориальными требованиями Кремля - южная часть Сахалина и Курильских островов должны были перейти в состав СССР.

По плану высадки на Хоккайдо советские десантные корабли должны были направиться к берегам Японии из уже взятых сахалинских портов. Это не противоречило первоначальному американскому плану разделения Японии на зоны оккупации, в котором СССР отводилась вся территория Хоккайдо и даже часть острова Хонсю.

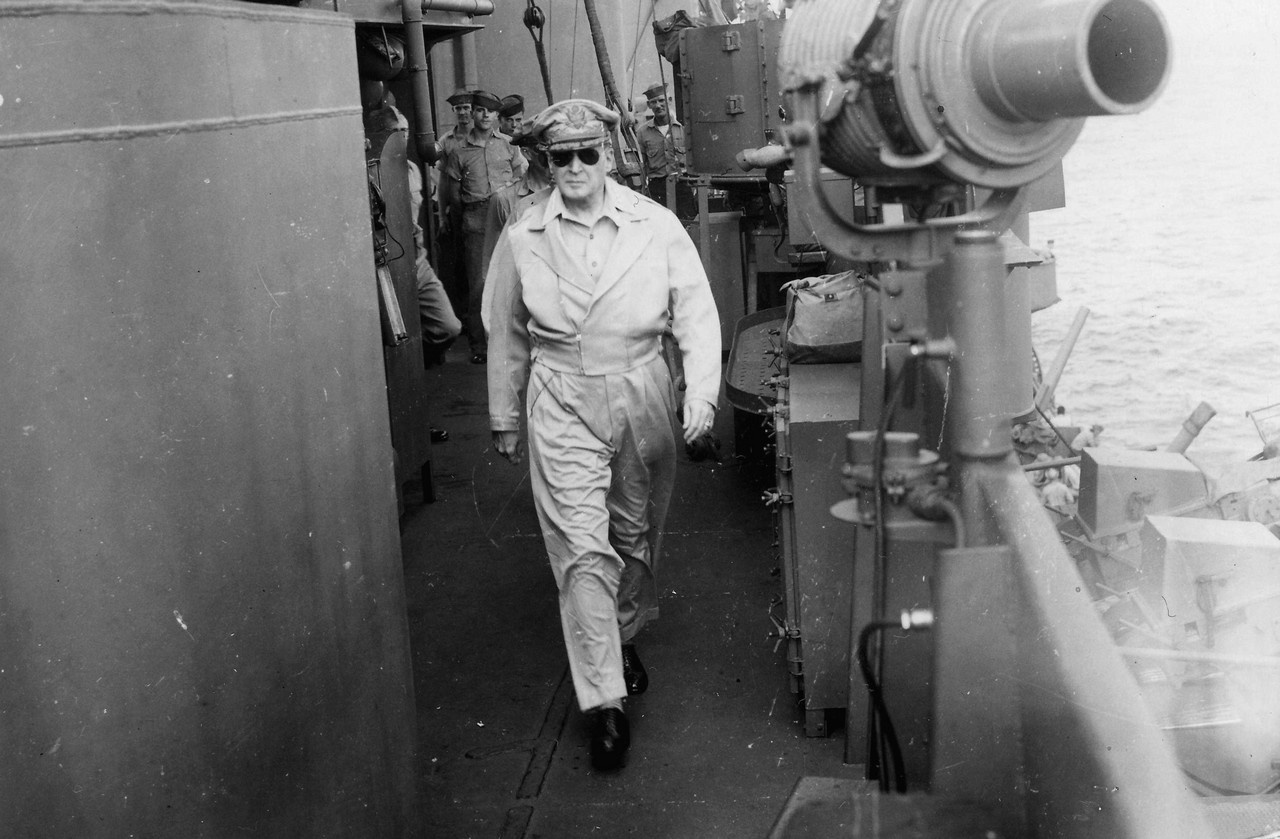

Генерал Дуглас Макартур на борту лёгкого крейсера «Нэшвилл».

Генерал Дуглас Макартур на борту лёгкого крейсера «Нэшвилл».Командующий войсками союзников в юго-западной части Тихого океана генерал армии США Дуглас Макартур по образцу раздела Германии разработал раздел Японии на отдельные части между странами-победительницами. США должны были оккупировать центральную часть самого большого из островов - Хонсю (около половины его площади), где располагались наиболее промышленно развитые районы Канто, Кансай, Тюбу; СССР - остров Хоккайдо, а также ближайшие к нему северо-восточные территории Хонсю - около трети площади этого острова; Великобритания - третий по величине остров Кюсю и отделённую от него проливом юго-западную часть Хонсю - Тюгоку; Китай - острова Сикоку, Тайвань и Пэнху.

Однако на Потсдамской конференции лидеры СССР, США и Англии уточнили зоны военных действий и рубеж, отделяющий территорию советского влияния от американской, по линии севернее Хоккайдо. Правда, в документе имелась оговорка: в зависимости от конкретной ситуации граница советской зоны может быть изменена по согласованию с американской стороной.

Эксперты предполагают, что этот пункт Иосиф Сталин, по всей видимости, держал в уме, когда согласился с планом десантной операции на Хоккайдо, разработанным нашим генштабом. И тут в одном из писем Сталину Трумэн высказал пожелание, чтобы в капитуляции японских войск на островах «были использованы символические союзные вооружённые силы».

Эта формулировка укрепила Сталина в решении провести высадку на Хоккайдо. Ведь по сравнению с двумя американскими армиями, оккупировавшими Японию, две советские дивизии, отправленные на север острова, действительно казались «символическими». Политически важно было соблюсти «равновесие»…

Как можно было убедиться, Соединённые Штаты всеми правдами и неправдами стремились принизить вклад СССР в победу над милитаристской Японией. В Москве это хорошо понимали, а потому стремились серьёзно обозначить свой вклад в разгром японских вооружённых сил, в том числе совсем не символической высадкой на Хоккайдо.

Поправка Трумэна

После принятия Японией 14 августа 1945 года условий Потсдамской декларации американская сторона разработала проект «Общего приказа №1 (по армии и флоту) о приёме капитуляции японских вооружённых сил», который был одобрен президентом США Гарри Трумэном и доведён до союзников. О совместной с СССР оккупации японских островов в документе уже не говорилось ни слова, капитуляцию принимал только главнокомандующий вооружёнными силами США на Тихом океане. Главнокомандующему советскими вооружёнными силами на Дальнем Востоке должны были сдаться японские войска, находящиеся в пределах Маньчжурии, Кореи севернее 38 градусов северной широты и на Карафуто (острове Сахалин). Про Курильские острова, которые отходили СССР по решениям Ялтинской конференции, тоже не упоминалось.

Японские солдаты сдают оружие советскому офицеру.

Японские солдаты сдают оружие советскому офицеру. Москва в ответе от 16 августа заявила, что в основном возражений не имеет, но предлагает внести поправку: включить в район сдачи советским войскам все Курильские острова, которые по соглашению в Крыму передавались Советскому Союзу, и северную половину острова Хоккайдо - одного из четырёх основных японских островов. Сталин предлагал:

«Включить в район сдачи японских вооружённых сил советским войскам северную половину острова Хоккайдо, примыкающего на севере к проливу Лаперуза, находящемуся между Карафуто и Хоккайдо. Демаркационную линию между северной и южной половиной острова Хоккайдо провести по линии, идущей от гор. Кусиро на восточном берегу острова до города Румои на западном берегу острова, с включением указанных городов в северную половину острова. Это последнее предложение имеет особое значение для русского общественного мнения. Как известно, японцы в 1919-1921 годах держали под оккупацией своих войск весь Советский Дальний Восток. Русское общественное мнение было бы серьёзно обижено, если бы русские войска не имели района оккупации в какой-либо части собственно японской территории».

Отметим, что предложения Сталина были значительно меньшими по сравнению с планом генерала Макартура, и у США не могло быть серьёзных возражений относительно Курильских островов. Но Трумэн продолжил свою игру:

«Я выражаю согласие с Вашей просьбой изменить «Общий приказ №1» с тем, чтобы включить все Курильские острова в район, который должен капитулировать перед Главнокомандующим советскими вооружёнными силами на Дальнем Востоке. Однако мне хотелось бы пояснить, что Правительство Соединённых Штатов желает располагать правами на авиационные базы для наземных и морских самолётов на одном из Курильских островов, предпочтительно в центральной группе, для военных и коммерческих целей».

В отношении Хоккайдо Трумэн отметил, что генералу Макартуру сдаются японские вооружённые силы на всех островах «собственно Японии» и он «будет использовать символические союзные вооружённые силы, в которые, конечно, будут включать и советские вооружённые силы».

На символическую роль, противоречащую Потсдамским договорённостям, Москва согласиться не могла. Кроме того, стало понятно, что США практически официально встали на путь отказа от сотрудничества с Советским Союзом. И подтвердили это решение атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. Демонстрация ядерного оружия должна была показать силу США и её возросшую роль в послевоенном мире.

Взятие под охрану японских складов и имущества после капитуляции Квантунской армии.

Взятие под охрану японских складов и имущества после капитуляции Квантунской армии.22 августа 1945 года Сталин ответил Трумэну:

«1. Я понимаю содержание Вашего послания в том смысле, что Вы отказываетесь удовлетворить просьбу Советского Союза о включении северной половины о. Хоккайдо в район сдачи японских вооружённых сил советским войскам. Должен сказать, что я и мои коллеги не ожидали от Вас такого ответа.

2. Что касается Вашего требования иметь постоянную авиационную базу на одном из Курильских островов, которые, согласно Крымскому решению трёх держав, должны перейти во владение Советского Союза, то я считаю своею обязанностью сказать по этому поводу следующее. Во-первых, должен напомнить, что такое мероприятие не было предусмотрено решением трёх держав ни в Крыму, ни в Берлине и ни в какой мере не вытекает из принятых там решений. Во-вторых, требования такого рода обычно предъявляются либо побеждённому государству, либо такому союзному государству, которое само не в состоянии защитить ту или иную часть своей территории и выражает готовность ввиду этого предоставить своему союзнику соответствующую базу. Я не думаю, чтобы Советский Союз можно было причислить к разряду таких государств. В-третьих, так как в Вашем послании не излагается никаких мотивов требования о предоставлении постоянной базы, должен Вам сказать чистосердечно, что ни я, ни мои коллеги не понимаем, ввиду каких обстоятельств могло возникнуть подобное требование к Советскому Союзу».

СССР не стал вступать в конфликт с Соединёнными Штатами, которые решили оккупировать японские острова единолично, без участия СССР и, к слову, без Великобритании и Китая.

Решение Москвы

В первой половине этого же дня маршал Василевский получил распоряжение Сталина приостановить подготовку к десантной операции на японское побережье. Вслед за этим последовал приказ командующему ТОФ адмиралу Ивану Юмашеву: «Верховный Главнокомандующий приказал: от операции по десантированию наших войск с острова Сахалин на остров Хоккайдо необходимо воздержаться впредь до особых указаний Ставки». Однако разрешение на десантирование из Москвы так и не поступило.

28 августа 1945 года командующие Тихоокеанским флотом и авиацией на Дальнем Востоке получили приказ маршала Василевского: «Во избежание создания конфликтов и недоразумений по отношению к союзникам, категорически запретить посылать какие бы то ни было корабли и самолёты в сторону о. Хоккайдо».

Некоторые эксперты считают, что изменения в план внесла и реальная военная обстановка: к намеченному сроку полностью очистить от противника Сахалин и некоторые Курильские острова не удалось. Северная гряда Курильских островов, включая Уруп, была занята только к концу августа, а капитуляция гарнизонов небольших островов, расположенных к югу от Шикотана, была принята лишь 4-5 сентября, уже после капитуляции Японии.

Советские офицеры и японские полицейские на улице города Сикука на Южном Сахалине.

Советские офицеры и японские полицейские на улице города Сикука на Южном Сахалине.Есть и другое мнение: дескать, Сталин дрогнул, поэтому отменил десант на Хоккайдо. Думается, это не так. На самом деле советский лидер был большим прагматиком и хладнокровно взвесил все «за» и «против». Во-первых, по соглашениям в Ялте и Потсдаме советский контроль над Хоккайдо не предусматривался. Нарушив эти договорённости, Советский Союз поставил бы под угрозу свои территориальные приобретения на Дальнем Востоке - юг Сахалина, Курилы.

Во-вторых, главной целью СССР при вступлении в войну против Японии было принудить её к миру, что и произошло в итоге. А с учётом уже наметившегося к тому времени окончательного слома сопротивления японцев военная необходимость в высадке советских войск на японские острова отпала.

Архивы не подтвердили

Как бы там ни было, а гипотез о том, почему Сталин не высадился на Хоккайдо, меньше не становится. Самая популярная - Сталин планировал захватить Хоккайдо и создать там «народно-демократическую республику». Получившие доступ к секретам либералы 1990-х перерыли все архивы, но так и не нашли подтверждений этой экзотической версии.

Но план десанта на Хоккайдо всё-таки существовал, это не выдумка! По всей видимости, стремление Сталина получить советскую зону оккупации на территории одного из основных японских островов объяснялось, с одной стороны, соображениями престижа (вклад СССР в разгром Японии), с другой - стремлением получить равное с Соединёнными Штатами право голоса при определении послевоенного устройства Японии. Кроме того, для Москвы было важно исключить перспективу использования Хоккайдо в возможной войне против СССР, которая уже в 1945 году обретала признаки реальности.

Сталин, судя по тому, как развивалась послевоенная ситуация, вряд ли надолго оставил бы советские войска на территории Японии. Как известно, советские войска не задержались ни в Корее, ни в Китае. В отличие от американцев и их союзников, которые использовали Японию для установления контроля над Юго-Восточной Азией. Причём нередко использовали военнослужащих разгромленной японской армии.

К примеру, в Индонезии командование союзных войск потребовало от патриотов, уже разоруживших некоторые японские части, сдать оружие. А встретив решительный отказ, в январе 1946 года бросило против местных патриотов японские войска. Английский генерал Дуглас Грейси, отвечавший за приём капитуляции японских войск во Французском Индокитае южнее 16-й параллели, использовал японских солдат для разгона народных комитетов в Сайгоне и других вьетнамских городах.

Колонна японских военнопленных в Северной Малайе.

Колонна японских военнопленных в Северной Малайе.К моменту капитуляции в странах Юго-Восточной Азии насчитывалось 745 тысяч японцев, включая военнослужащих и гражданских лиц. Они были репатриированы в Японию только к ноябрю 1947 года. Всё это время английское командование активно использовало японских солдат для подавления национально-освободительного движения.

И, наверное, нынешняя роль Токио вполне устраивает, если японцы стараются не вспоминать, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросили нынешние союзники - американцы.