Советские артиллеристы готовят к залпу гвардейские реактивные миномёты БМ-13.

Советские артиллеристы готовят к залпу гвардейские реактивные миномёты БМ-13.Маньчжурская наступательная операция: разгром Японии за двадцать пять дней

Советские артиллеристы готовят к залпу гвардейские реактивные миномёты БМ-13.

Советские артиллеристы готовят к залпу гвардейские реактивные миномёты БМ-13.Эшелоны идут на восток

Несмотря на поражения от союзных англо-американских войск, Япония к августу 1945 года продолжала оставаться достаточно мощной военной силой, и в Токио готовились к затяжным боям. Японское командование полагало, что в случае перехода Красной армии в наступление в Маньчжурии миллионная Квантунская армия сможет продержаться не менее года.

И это было весьма самонадеянно, поскольку советская группировка на Дальнем Востоке с прибытием войск с Европейского театра военных действий насчитывала более 1,7 млн человек, около 30 тыс. орудий и миномётов, 5,3 тыс. танков и САУ, 5,2 тыс. самолётов, 93 надводных боевых корабля и 78 подводных лодок. Войска были развёрнуты в 3 фронта: Забайкальский (командующий - маршал Р.Я. Малиновский), 1-й Дальневосточный (командующий - маршал К.А. Мерецков) и 2-й Дальневосточный (командующий - генерал армии М.А. Пуркаев), с которыми взаимодействовали 3 воздушные армии (9-я, 10-я и 12-я), а также силы Тихоокеанского флота (командующий - адмирал И.С. Юмашев) и Амурской военной флотилии (командующий - контр-адмирал Н.В. Антонов).

Как уже отмечалось, численность вражеских войск у советских границ превышала 1 млн человек. На их вооружении находилось свыше 1,2 тыс. танков, более 6,6 тыс. орудий, 1,9 тыс. самолётов, свыше 30 боевых кораблей и катеров (в составе Сунгарийской военной речной флотилии). На границе с СССР были построены 17 укреплённых районов общей протяжённостью около 80 км, насчитывавших до 4,5 тыс. долговременных огневых сооружений.

Масштаб замысла Маньчжурской операции особенно показателен, если учесть, что Дальневосточный ТВД по площади (1,5 млн кв. км), протяжённости границы (5 тыс. км) значительно превосходил все европейские фронты (советско-германский, западный и итальянский) в начале 1945 года. Территория Маньчжурии, Внутренней Монголии и Северной Кореи была равна площади трёх таких государств, как Франция. Ещё и по этому показателю Маньчжурская операция претендует называться вершиной военного искусства.

Командующий войсками 5-й армии 1-го Дальневосточного фронта генерал-полковник Н.И. Крылов и член Военного Совета армии генерал-майор И.М. Пономарёв.

Командующий войсками 5-й армии 1-го Дальневосточного фронта генерал-полковник Н.И. Крылов и член Военного Совета армии генерал-майор И.М. Пономарёв.Весной 1945 года руководство СССР сделало анализ военно-стратегического положения Японии, который показал: только быстрый разгром Квантунской группировки, освобождение Маньчжурии и Северной Кореи лишат Японию лучшей части её сухопутных войск, сделают невозможным дальнейшее ведение военных действий и вынудят принять требование о капитуляции. Прогноз, как мы знаем сегодня, полностью оправдался. Японские войска, сосредоточенные в Маньчжурии, Северной Корее, на Сахалине и Курильских островах, были разгромлены за 25 дней.

Советское командование учло, что японское военно-политическое руководство имело большие возможности для усиления Квантунской группировки за счёт войск, находившихся в метрополии и Китае. После тотальной мобилизации численность вооружённых сил Японии увеличилась почти вдвое и составила около 7,2 млн человек. Из них 5,5 миллиона составляли сухопутные войска. Во внимание было взято и то, что нашим войскам предстояло сражаться с недостаточно изученным противником на новом театре военных действий, который по природным и климатическим условиям резко отличается от Европейского.

Горно-таёжная, болотистая и горно-пустынная местность вынуждала войска действовать лишь по отдельным, изолированным друг от друга на сотни километров направлениям. При этом важнейшие операционные направления противник прикрывал глубоко эшелонированными укрепрайонами общей протяжённостью около 800 километров. В ходе всесторонней подготовки и проведения дальневосточных операций, отличавшихся беспрецедентным пространственным размахом, широко использовался опыт, приобретённый на советско-германском фронте.

Чтобы создать мощные ударные группировки на забайкальском, приамурском и приморском направлениях, дальневосточная группировка была усилена по численности до 1,5-1,7 млн человек. С этой целью были приняты меры по улучшению работы железных дорог на востоке страны. Значительный интерес представляют и решения таких проблем, как скрытное сосредоточение и развёртывание войск. В результате проведения обеспечивающих мероприятий удалось сохранить в тайне масштабы и характер перегруппировок и завершить их в намеченные сроки.

В первую очередь переброска войск осуществлялась на приморское направление, где важнейшие жизненные артерии местами проходили в 3-6 км от границы. Было опасение, что противник мог предпринять попытки внезапным ударом перерезать эти коммуникации (японское командование сосредоточило на этом направлении почти 200-тысячную группировку войск 1-го фронта Квантунской армии), поэтому в Приморье была сосредоточена половина сил и средств войск Дальнего Востока.

Группа бойцов Советской армии, прибывших на Дальний Восток с западного направления.

Группа бойцов Советской армии, прибывших на Дальний Восток с западного направления.Для прикрытия Транссибирской магистрали, тыловых объектов, районов сосредоточения войск от ударов авиации противника были развёрнуты три армии ПВО: Забайкальская, Приамурская, Приморская. В боевой готовности находилась истребительная авиация фронтов. Для защиты аэродромов от возможных воздушных десантов были выделены танковые соединения. Вся подготовка проводилась с соблюдением тщательной маскировки.

План Василевского

Учитывая большую удалённость, огромную территорию Дальневосточного ТВД, а также необходимость наиболее эффективного использования Тихоокеанского флота в интересах всех трёх фронтов, Государственный Комитет Обороны для стратегического руководства военными действиями создал Главное командование советских войск на Дальнем Востоке, которое возглавил Маршал Советского Союза Александр Василевский. В состав соответствующих управлений штабов и отделов были подобраны лучшие генералы и офицеры центрального аппарата Наркомата обороны. Народный комиссар ВМФ адмирал флота Николай Кузнецов также прибыл на Дальний Восток для организации взаимодействия флота и флотилии с сухопутными войсками.

Назначение маршала Василевского на пост главкома было всесторонне взвешенным и обоснованным решением. К тому времени Александр Михайлович был уже признанным военачальником. Начав Великую Отечественную войну в должности заместителя начальника оперативного управления Генерального штаба, он вскоре был назначен на пост заместителя, а с весны 1942 года - на должность начальника Генерального штаба, который возглавлял до февраля 1945 года. Затем командовал 3-м Белорусским фронтом, успешно провёл Восточно-Прусскую операцию.

Полководческий талант и огромный опыт, накопленный в годы войны с Германией, позволяли ему уверенно решать весь комплекс стратегических задач. Связь Верховного Главнокомандующего с главкомом, а начальника Генерального штаба генерала армии А.И. Антонова с начальником штаба войск Дальнего Востока осуществлялась, как правило, бесперебойно.

Замысел операции предусматривал внезапный переход в наступление, быстрый разгром вражеских войск в пределах Маньчжурии и Северной Кореи, предотвращение их отхода в глубь территории Китая и в Южную Корею. Наиболее эффективным видом действий стала операция на окружение. Оно достигалось глубокими встречными ударами с территории Монголии и советского Приморья при одновременном наступлении через Амур и вдоль Сунгари. Вслед за этим было выполнено расчленение войск противника и уничтожение их по частям.

К большим плюсам советской военной стратегии относят и отбор войск, переброшенных с запада. Объединения и соединения, накопившие опыт прорыва сильно укреплённой обороны врага, вливались в состав 1-го Дальневосточного фронта, которому предстояло преодолеть мощную полосу укрепрайонов. Войска, действовавшие в горных условиях, усиливали Забайкальский фронт, готовившийся к переходу через хребет Большой Хинган.

Советская САУ ИСУ-152 переправляется через реку в Маньчжурии.

Советская САУ ИСУ-152 переправляется через реку в Маньчжурии.Маньчжурская операция - это ещё и эффективное использование бронетанковых и механизированных соединений и объединений. На каждом фронте бронетехника действовала совершенно по-разному - в соответствии с задачами фронтового объединения. Решая эту проблему, главное командование исходило из того, что, к примеру, на Забайкальском фронте успех стратегического масштаба мог быть достигнут, если войска фронта смогут стремительно преодолеть пустынно-степные районы, горную полосу и тем самым упредить противника в захвате перевалов Большого Хингана, вступить в сражение с главными силами Квантунской армии в более выгодных для войск фронта условиях Маньчжурской равнины.

Выполнить эту трудную задачу в приемлемые сроки способны были бронетанковые и механизированные войска, обладающие большой ударной и огневой силой. Такие возможности имели 6-я гвардейская танковая армия и конно-механизированная группа советско-монгольских войск. Как показала практика, объединения генералов А.Г. Кравченко и И.А. Плиева сыграли решающую роль во фронтовой операции.

Войскам 1-го Дальневосточного фронта предстояло прорвать приграничные укрепрайоны и оборонительные рубежи противника, эшелонированные на глубину до 150 км, и до выхода на Маньчжурскую равнину им пришлось преодолеть по изолированным направлениям 370-400-километровый горный барьер. Здесь советское командование отказалось от применения крупных танковых соединений, так как их манёвренные качества нельзя было использовать в полной мере. Вместе с тем для прорыва укреплённых районов и быстрого развития наступления на отдельных направлениях общевойсковые армии усиливались отдельными танковыми соединениями и самоходными артиллерийскими частями. Это резко повысило их боевые возможности и позволило самостоятельно выполнять поставленные задачи.

На приамурско-маньчжурском направлении, проходившем по лесисто-болотистой местности с наличием крупных рек, войска 2-го Дальневосточного фронта могли использовать в бою лишь 9 танковых бригад из расчёта одна бригада на стрелковую дивизию.

Характерной особенностью фронтовых и армейских наступательных операций на Дальнем Востоке было смелое массирование сил и средств на направлениях, намеченных для нанесения ударов. Так, при общей ширине полосы развёртывания войск Забайкальского фронта 2300 км его основная группировка наступала на фронте примерно 300 км.

Удар мечом

9 августа ударные группировки советских войск атаковали противника с суши, воздуха и моря. Действия наземных войск поддерживались мощными сосредоточенными ударами бомбардировочной авиации по железнодорожным станциям и узлам дорог, а также по военным объектам Харбина, Чанчуня и Гирина. Тихоокеанский флот начал подготовку к десантным операциям, а его авиация и соединения торпедных катеров нанесли удары по кораблям, береговой обороне и другим военным объектам в портах Северной Кореи. 10 августа в войну вступила Монгольская народно-революционная армия.

Орудийный расчёт Героя Советского Союза А.А. Попова ведёт огонь по японским войскам.

Орудийный расчёт Героя Советского Союза А.А. Попова ведёт огонь по японским войскам.Мощными рассекающими ударами по флангам Квантунской группировки с двух основных направлений: с запада и востока, а также несколькими вспомогательными ударами по сходящимся к центру Маньчжурии направлениям советские войска прорвали вражескую оборону. Войска левого крыла Забайкальского фронта, развивая стремительное наступление на цицикарском направлении, уже к 11 августа передовыми частями подошли к западным склонам Большого Хингана, а подвижные соединения главной группировки фронта преодолели его и вышли на Маньчжурскую равнину.

Форсирование горного хребта явилось воинским подвигом, не имевшим себе равных во Второй мировой войне. К исходу 14 августа войска фронта, пройдя с боями от 250 до 400 км, вышли в центральные районы Маньчжурии и продолжали продвигаться к столице Маньчжоу-го - Чанчуню и крупному промышленному центру - Мукдену.

К тому же времени войска 1-го Дальневосточного фронта продвинулись на 120-150 км. Действуя в условиях труднопроходимой горно-таёжной местности, они прорвали сильно укреплённую полосу обороны, овладели семью мощными укреплёнными районами и вышли на рубеж Линькоу, Муданьцзян. Войска 2-го Дальневосточного фронта завязали бои на подступах к Цицикару и Цзямусы. Глубина их продвижения достигла 120 км.

При этом враг упорно цеплялся за каждый рубеж. Продвижение войск затрудняли проливные дожди, разлившиеся реки и непролазная грязь. Но, несмотря на это, на всех основных направлениях советские воины настойчиво добивались выполнения поставленных боевых задач. К исходу шестых суток наступления советских войск японская Квантунская армия оказалась расчленённой на части.

К 20 августа, преодолев безводные степи, пустыню Гоби и хребты Большого Хингана, Красная армия разгромила калганскую, солуньскую и хайларскую группировки противника, продвинулась в глубь Северо-Восточного Китая с запада на 400-800 км, с востока и севера на 200-300 км, вышла на Маньчжурскую равнину (Сунляо), расчленила вражеские войска на изолированные группировки и завершила их окружение. Японские части и соединения почти повсеместно стали сдаваться в плен. После 20 августа советские войска продолжали наступление в глубь Маньчжурии, ликвидируя разрозненные очаги сопротивления.

Разгрому противника способствовали высаженные с 18 по 27 августа воздушные десанты в Харбине, Мукдене, Чанчуне, Гирине, Порт-Артуре, Дальнем, Пхеньяне, Канко (Хамхынь) и др. городах. Были освобождены Северо-Восточный Китай и Северная Корея.

Войска 16-й армии (2-го Дальневосточного фронта во взаимодействии с Северной Тихоокеанской военной флотилией провели 11-25 августа Южно-Сахалинскую операцию, освободив южную часть острова, отторгнутую от России Японией в 1905 году.

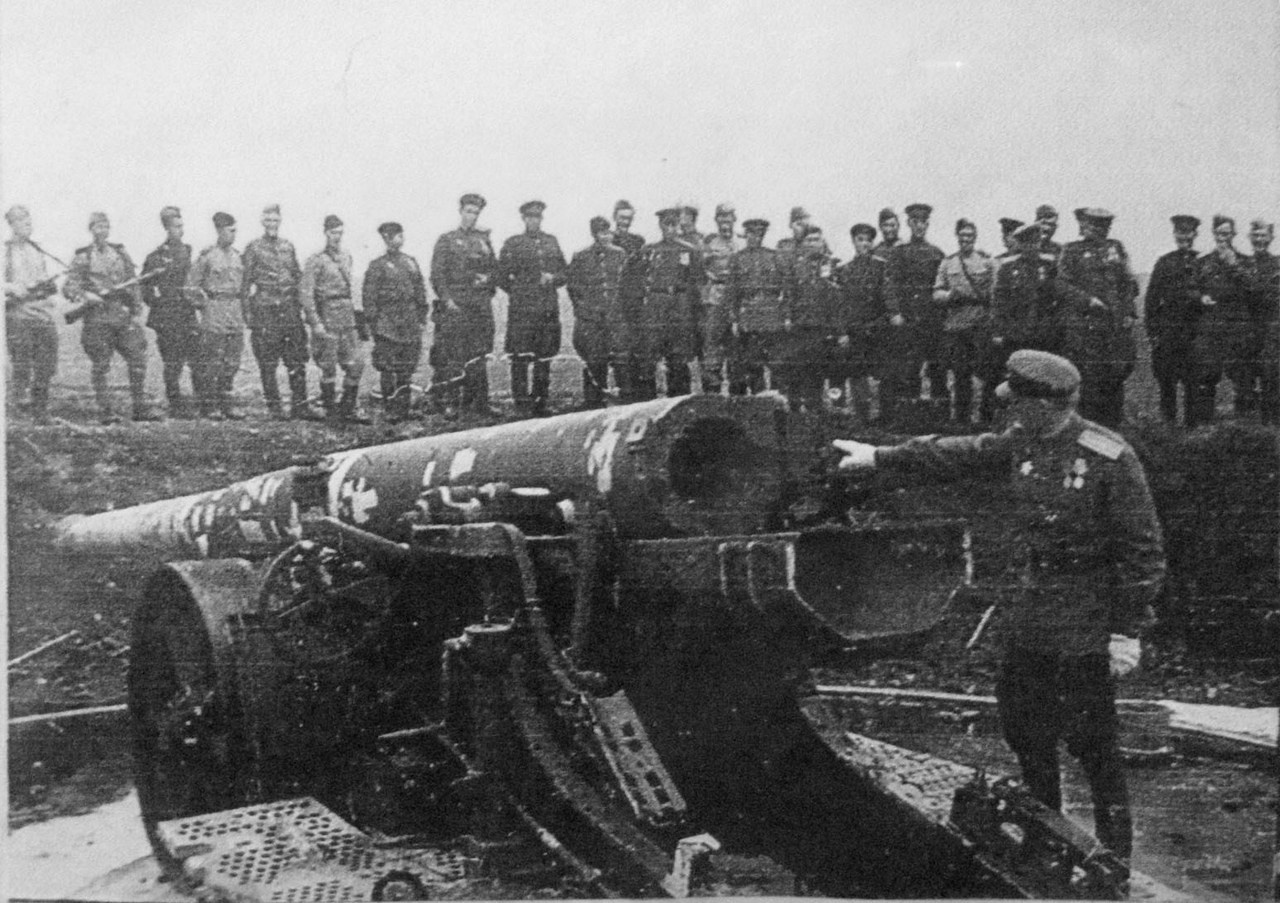

Советские военнослужащие у захваченного на острове Шумшу 150-мм орудия.

Советские военнослужащие у захваченного на острове Шумшу 150-мм орудия.Курильские острова были освобождены в ходе Курильской десантной операции, проведённой с 18 августа по 1 сентября войсками 2-го Дальневосточного фронта и силами Тихоокеанского флота.

23 августа после шести дней ожесточённых боёв был взят остров Шумшу. К концу августа была занята вся северная гряда Курильских островов, включая Уруп. К 2 сентября были освобождены остальные острова к югу. А 4-5 сентября капитуляция была принята на небольших островах к югу от Шикотана.

Итогом операций Советских Вооружённых Сил на Дальнем Востоке стал полный разгром и капитуляция японских войск. Советские войска за 25 суток боевых действий нанесли японским вооружённым силам самое крупное во Второй мировой войне поражение с наиболее тяжёлыми для них потерями, только в плен было взято 640 тысяч. Такого сокрушительного удара Япония не испытывала никогда.

С разгромом Квантунской армии и потерей военно-экономической базы в Северо-Восточном Китае и Северной Корее Япония лишилась возможностей для продолжения войны. 2 сентября милитаристская Япония капитулировала. Указом Президиума Верховного Совета СССР 3 сентября 1945 года был объявлен Днём победы над Японией. Сегодня - это День воинской славы России.